An der Golf-Leidenschaft ihres Autors haben sich Updikes Romanhelden angesteckt, Harry Angstrom aus den "Rabbit"-Romanen zum Beispiel oder Tom Marshfield aus dem "Sonntagsmonat". Berühmte Kurzgeschichten handeln davon, etwa "Farrells Caddie", und Updike hat Gedichte darüber gemacht, die H. M. Ledig-Rowohlt übersetzte. All dies findet sich in "Golfträume".

Darüber hinaus gibt es bisher auf Deutsch unveröffentlichte Texte über das Spiel, dem er sich in "unmäßiger, aber unvollkommener Verehrung" hingegeben hat, vom praktischen Rat bis zum moralischen Exkurs ("Die meisten Golfpartnerschaften halten länger als die meisten Ehen"), vom Bericht über Golf in der schönen Literatur bis zum trocken-ironischen Kommentar über Golf im Fernsehen.

Darüber hinaus gibt es bisher auf Deutsch unveröffentlichte Texte über das Spiel, dem er sich in "unmäßiger, aber unvollkommener Verehrung" hingegeben hat, vom praktischen Rat bis zum moralischen Exkurs ("Die meisten Golfpartnerschaften halten länger als die meisten Ehen"), vom Bericht über Golf in der schönen Literatur bis zum trocken-ironischen Kommentar über Golf im Fernsehen.

John Updike erfreut auch beim Schnarchen

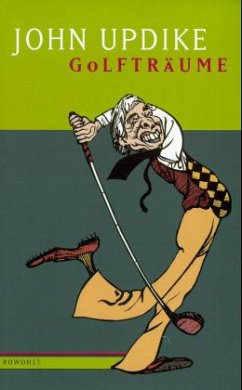

Der Umschlag des neuen Buches von John Updike zeigt eine Karikatur des Autors mit einem Golfschläger in der Hand. Und der Verdacht stellt sich ein, daß es sich hier um die Zweitverwertung für eine enger umschriebene, aber zahlungskräftige Klientel handelt. Wer sich auf einen wirklich neuen Updike gefreut hat, wird enttäuscht werden; den Kernbestand der Sammlung bilden kürzere und längere Bruchstücke aus den Romanen und Erzählungen, die er schon von früher kennt. Aber an den klassischen Updike-Leser ist wohl als Kunden am wenigsten gedacht; wer das Buch kaufen oder, eher noch, als Präsent bekommen soll, ist der Golfer. Das Buch reiht sich kalkuliert unter die nach Berufsständen, Hobbies, Sternzeichen und Landsmannschaften aufgeschlüsselte Schmunzel-Verschenklektüre.

Dem anvisierten Publikum entsprechend, beginnt der Band auch keineswegs mit den literarischen Stücken, sondern wird umrahmt und durchmengt von lockeren Beiträgen, die Updike im Lauf der Jahre für Organe wie den "Gold Digest", "The Massachusetts Golfer" und das "Amateur Championship Annual" verfaßt hat, "tief im literarischen Rough", wie er selbst gesteht. Da wird so fachchinesisch von Golfer zu Golfer geplaudert, daß der Laie nicht den Hauch einer Chance hat zu begreifen, worum es geht: "Wenn es, auf dem Niveau der Berufsspieler, versenkte Putts über eine Entfernung von drei Metern oder mehr sind, mit deren Hilfe Birdies erzielt werden, so ist es bei uns Normalsterblichen der eingelochte Ein-Meter-Putt, der Bogeys verhindert."

Den Satzbau erkennt man noch, der Rest ist Finsternis. Immerhin versteht man so viel, daß Updike sich bei solch kleinen Versuchungen, die an seinen großen Ruhm herantraten, künstlerischen Forderungen nicht streng unterworfen hat; diese Betrachtungen und Erlebniserzählungen (sogar eine Festansprache und eine Buchrezension finden sich darunter) sind teilweise von einer mäßigen Humorigkeit, die knapp über Ephraim Kishon vorbeischrammt, etwa wenn der "für seinen Schwung berühmte Mr. Korrekt und der berüchtigte Regelguru Mr. Kleinlich" auftreten: "dann welkt der an Geschenke gewöhnte Golfer dahin wie ein Salatblatt in der Sonne". Die Parodie "Aus einer Tasse trinken - leichtgemacht (Mach der Lektüre zu vieler Golfbücher)" erweist sich als gutmütig, etwas matt und definitiv zu lang.

Auch den literarischen Texten bekommt es nicht, daß sie nach diesem unliterarischen Gesichtspunkt ausgewählt und zusammengestellt worden sind. Die Golf-Passagen aus drei der vier "Rabitt"-Romane wirken kurzatmig und gestutzt (die Fragmente umfassen zum Teil nur eine halbe Seite), und trotz eingeschobener Zusammenfassung erschließt sich nicht immer, wo man ist. Wenn es das große und bewundernswerte Talent von Updike ist, trotz eines eng gezogenen Stoffkreises und außerordentlicher Produktivität den Leser nicht zu ermüden, ihn vielmehr über Jahrzehnte stets von neuem gespannt darauf zu machen, wie dasselbe Thema sich ausnimmt, wenn es noch einmal und noch einmal anders gewendet wird - dann ist hier eine Grenze überschritten: so viele golfspielende Neuengländer mittleren Alters, auf einen Haufen gedrängt, das ist vermutlich selbst für einen Golfspieler zuviel.

So würde es sich also weniger um ein Buch handeln als um ein Stück Updike-Merchandising, vergleichbar einem T-Shirt oder einer bedruckten Kaffeetasse. Doch man soll Updike auch in seinen schwächeren Momenten nicht unterschätzen; und wer diesen Schriftsteller kennt, der wird auch hier fündig werden. Es ist wahr, es handelt sich um einen konservativen Autor, und das Resultat, so genau, anmutig und schamlos er auch verfährt, ist voraussagbar. Aber er verblüfft einen immer wieder. Plötzlich sagt Rabitt: ",Unter Reagan, verstehst du, das war wie Narkose.'" Auf einmal steht es da, das Epitaph eines Jahrzehnts.

Der scheinbar fachinternen Frage: Caddie ja oder nein? entlockt Updike - ohne die Soziologie zu bemühen und einzig kraft der Verlegenheit, die er an sich beobachtet, wenn ihm jemand zur Hand geht - das Problem der Dienstboten in einer Demokratie: "Zwar ist das Golfspiel nichts so Privates wie die morgendliche Toilette (der Adligen im Ancien régime), aber es neigt doch entschieden zum intimen Ende des Spektrums, irgendwo zwischen einem Liebesakt und dem Verfassen eines Gedichts. Stellen Sie sich vor, ein Gedicht zu schreiben, während ein schwitzender, besorgt dreinblickender junger Mann neben Ihnen steht und Ihnen am Ende jedes Wortes einen neuen Bleistift reicht." Solche Stellen wiegen sogar auf, daß er in gönnerhafter Herablassung von den Golfplätzen der ärmeren Bevölkerung spricht, nur um einige Seiten darauf bewegte Klage zu führen, wie sehr die Plätze heutzutage vom Pöbel überlaufen seien.

Er weiß auch, warum Golf, jenseits aller Statusgründe, gerade den Älteren und Erfolgreichen, also seinesgleichen, zur Monomanie werden kann: "Die ganze Welt hat sich verschworen, uns zu schmeicheln; nur das Golfspiel hält uns einen schonungslos ehrlichen Spiegel unserer Fähigkeiten vor." Und auf einmal erscheint einem der Golfspieler wie ein antiker Tyrann oder ein Schillerscher König, der mit rührender Verzweiflung will, was er nie kriegen kann: einen Freund.

Vor allem aber beschert der Band - besonders das Vorwort - dem Updike-Leser einen wichtigen Nachtrag zu dem vor einigen Jahren erschienenen "Selbst-Bewußtsein", worin sich Updike zum erstenmal ausführlich autobiographisch geäußert hatte. Zwar erfährt man es jetzt gleich drei- und viermal, daß es seine "Schwiegertante" war, die ihn vor mehr als vierzig Jahren zum Golf gebracht hat; solche Wiederholungen lassen sich bei der zusammenstoppelnden Komposition, die hier waltet, nicht vermeiden. Aber es wird klar, welche ungeheure Rolle dieser Sport in Updikes Leben gespielt hat. Wenn er von seinen eigenen Erfahrungen spricht, lädt er ihn mit den Energien des Sexuellen und Religiösen auf, weit über die sonstige leichtgängige Ironie hinaus. Golf ist für ihn das Medium, in dem er seines Alterns und seiner Endlichkeit habhaft wird. Es stellt ihn vor die Entscheidung: Mittelmäßigkeit oder Obsession. Trauernd erkennt er, daß er sich für das erste entschieden, daß er den "eifersüchtigen Gott des Golfspiels betrogen" hat. "So hat das Wiederlesen dieser Texte, deren ältester aus dem Jahr 1958 stammt, für mich den bitteren Beigeschmack des Abschiednehmens gehabt."

Zuweilen, sagten die Griechen, wenn sie in der Ilias oder Odyssee auf Ungereimtheiten stießen, hat auch Vater Homer ein Schläfchen gehalten; und es verringerte nicht den Respekt. Entsprechendes ließe sich nunvon John Updike sagen, wenn man die Stellung dieses Bandes in seinem Werk betrachtet. Immerhin, er träumt dabei: Golfträume.

BURKHARD MÜLLER.

John Updike: "Golfträume". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Maria Carlsson, Kurt Heinrich Hansen, Barbara Hennings, Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, Thomas Piltz und Willi Winkler. Rowohlt Verlag, Reinbek 1999. 250 S., geb., 39,80 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Menschen, die nicht Golf spielen, werden es sich kaum vorstellen können, dass ein erwachsener Mann, zudem ein Autor von Updikes Format, über einen kleinen Ball geneigt dasteht und "Schwuuu" denkt, ehe er schlägt. Aber seine Beobachtungen über die wahnsinnig machende Absurdität dieses Spiels sind zugleich komisch und schmerzlich. Wer Golf ernst nimmt, wird an diesem Buch viel Freude haben." (The Sunday Times.)