BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen

Insgesamt 544 Bewertungen| Bewertung vom 07.06.2022 | ||

|

Schliemann und das Gold von Troja Ja, ich gebe es zu: ich habe trotz der Bemühungen meines Vaters von Homer noch nie mehr als ein paar Seiten gelesen und Schwabs „Die Sagen des klassischen Altertums“ gingen mehr oder weniger vollständig an mir vorbei. Durch Frank Vorpahls „Schliemann und das Gold von Troja“ habe ich gehofft, ein bisschen mehr Zugang zu den „ollen Griechen“ zu bekommen. Fan werde ich auf meine alten Tage wohl keiner mehr, aber gelernt habe ich einiges über Schliemann, sein Leben, seine Persönlichkeit und seine Projekte. Das Buch war unterhaltsam, informativ und manchmal sogar spannend – die Lesezeit war auf jeden Fall nicht vergeudet. |

|

| Bewertung vom 02.06.2022 | ||

|

Die Hohenzollern und die Nazis Als jemand, der am Fuß von Burg Hohenzollern in Hechingen aufgewachsen ist, hat mich „Die Hohenzollern und die Nazis“ von Stephan Malinowski natürlich sehr interessiert. Und, obwohl es ein Sachbuch ist, hat mich das Buch von der ersten Seite in seinen Bann gezogen. Viel wusste ich über den örtlichen Adel abgesehen von den Besuchen ihrer Burgen in Hechingen und Sigmaringen nicht. Und da ich nicht dabei war und kein Historiker bin, muss ich mich drauf verlassen, dass es stimmt, was Stephan Malinowski schreibt, schließlich hat er jahrelang recherchiert. Daher kann und möchte ich auf den Wahrheitsgehalt seines Buchs nicht eingehen. Fakt ist aber, dass er seine Thesen mit zahlreichen Quellen untermauert. Herausgekommen ist ein lesenswertes Buch über Adel, antidemokratische, antisemitische, reaktionäre und national(sozial)istische Gesinnungen, Geltungssucht und rücksichtsloses Machtstreben. |

|

| Bewertung vom 24.05.2022 | ||

|

Mrs Agatha Christie / Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte Bd.3 Elf Tage war Agatha Christie im Dezember 1926 verschwunden, das Geheimnis ihres Verschwindens nimmt sie mit ins Grab, sie klärt zu Lebzeiten nie auf, wieso sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Marie Benedict liefert mit „Mrs. Agatha Christie“ eine fiktionale Erklärung, die mich zwiegespalten zurücklässt. Der dritte Teil ihrer Reihe „Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte“ liefert einerseits eine stimmige Erklärung und es könnte damals tatsächlich so abgelaufen sein, andererseits fand ich das Buch aber nicht wirklich gut. Die Handlung mäandert reichlich spannungsarm vor sich hin und zieht sich stellenweise wie Kaugummi. Ich bin beileibe kein Fan der Romane von Agatha Christie und außer den Verfilmungen bekam ich nie Zugang zu den Krimis – daran hat sich auch durch Marie Benedicts Buch nichts geändert. |

|

| Bewertung vom 18.05.2022 | ||

|

Die andere Schwester / Karlstad-Krimi Bd.2 Nach „Der andere Sohn“ hat das Autorenduo Peter Mohlin/Peter Nyström mit „Die andere Schwester“ den zweiten Teil der Serie um den Polizisten John Adderley vorgelegt. Da der erste Teil ein bisschen schwach auf der Brust war, wollte ich der Reihe eine zweite Chance geben, aber wirklich warm wurde ich mit dem Krimi auch nicht. Die Idee hinter der Geschichte fand ich gut, das Buch fängt auch wirklich stark an – und lässt dann noch stärker nach. Die Umsetzung ist eher mäßig und dem Protagonisten kann ich absolut nichts abgewinnen. Daher kommt auch dieses Buch leider für mich über das Prädikat „durchschnittlich“ nicht hinaus. |

|

| Bewertung vom 13.05.2022 | ||

|

Tove Ditlevsen kenne ich bereits aus ihrer Kopenhagen-Trilogie. Jetzt ist ihr 1968 veröffentlichter Roman „Gesichter“ in einer neuen Übersetzung erschienen und die autobiografischen Elemente sind auch hier nicht zu übersehen. Die Geschichte der preisgekrönten Schriftstellerin Lise Mundus, die nach einem Selbstmordversuch in der Psychiatrie landet, ist düster, bedrückend und verwirrend. Es ist eine eindrucksvolle Beschreibung dessen, was im Kopf der Protagonistin vorgeht: eine chaotische Welt aus Stimmen und Gesichtern, ein Leben zwischen Halluzinationen und Wirklichkeit, die auch der Leser nicht immer zu durchschauen vermag. |

|

| Bewertung vom 10.05.2022 | ||

|

Feine Sahne Fischfilet kannte ich bislang nur dem Namen nach, geschweige denn, dass ich wusste, wer bei der Band singt. Inzwischen weiß ich es besser. Der Sänger heißt Monchi und er lässt uns mit seinem Buch „Niemals satt – Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“ an seinem Abnehm-Weg teilhaben. Insgesamt fand ich das Buch sehr lesenswert, in vielem habe ich mich wiedererkannt. Monchis Sprache muss man (vermutlich ebenso wie seine Musik) mögen, sonst hat man an dem Buch sicher keine Freude. Aber ich habe mich mit ihm arrangiert und kann sagen eines ganz klar sagen: Monchi scheint im Verlauf seines Buchs nicht nur leichter, sondern auch erwachsener geworden zu sein. |

|

| Bewertung vom 06.05.2022 | ||

|

Was für eine Achterbahnfahrt! Anders kann ich „Dein dunkelstes Geheimnis“ von Jenny Blackhurst nicht beschreiben. Der Psychothriller hat mich gefesselt und gut unterhalten. Wären weniger Fehler drin und würde das männliche Geschlechtsteil nicht konstant als „Schw…“ bezeichnet, hätte mir das Buch allerdings noch besser gefallen. Doch abgesehen davon fand ich es bis auf ein paar Schwächen gelungen. |

|

| Bewertung vom 05.05.2022 | ||

|

Bornholmer Flucht / Sarah Pirohl ermittelt Bd.3 Nach „Bornholmer Schatten“ und „Bornholmer Falle“ ist nun „Bornholmer Flucht“ der dritte Band aus Katharina Peters‘ Reihe um die ehemalige Polizistin Sarah Pirohl und die Verbindungen ihres Vaters ins rechtsradikale Milieu. Das Buch knüpft nahtlos an den Vorgänger an, daher empfiehlt es sich, die Bücher in der richtigen Reihenfolge zu lesen, um das Maximum an Freude mit ihnen zu haben. Sarah Pirohl versucht jetzt schon im dritten Band, endlich auf der dänischen Insel Bornholm etwas Ruhe zu finden, nachdem sie sich nach einem missglückten Einsatz aus dem Polizeiberuf zurückgezogen hat. Doch natürlich gelingt ihr das auch dieses Mal nicht. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |

|

| Bewertung vom 29.04.2022 | ||

|

Unterhaltsames Staffelfinale |

|

| Bewertung vom 21.04.2022 | ||

|

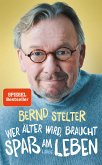

Wer älter wird, braucht Spaß am Leben Bernd Stelter wurde 2021 60 Jahre alt und nutzte den runden Geburtstag zum Nachdenken. Über das Leben und das Alter. Herausgekommen ist sein Buch „Wer älter wird, braucht Spaß am Leben“. „Ich habe mich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wie das letzte Drittel meines Lebens ein schönes Drittel wird.“, damit nimmt der bekannte Komiker, Kabarettist, Sänger und Schriftsteller sein Publikum mit zu Stationen seines Lebens, ohne aber damit eine Autobiografie zu schreiben. Er streift seine Eltern, das Elternhaus in Unna („Die Erinnerungen an meine Kindheit sind wunderbar.“), die Reise mit seinem Vater in dessen Heimat, sein abgebrochenes Studium und seine Erfolge. Aber er flicht auch Faktenwissen ein, das er durch Gespräche mit Experten zu verschiedenen mit dem Älterwerden verbundenen Themen gewonnen hat. Obwohl das Buch hauptsächlich unterhaltsam war, regte es doch immer wieder zum Nachdenken an. |

|