BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen

Insgesamt 231 Bewertungen| Bewertung vom 13.06.2025 | ||

|

»Ach, wir glauben, dass es in der Welt fröhlich zugeht, weil alles Glück zum Licht drängt; weil das Elend sich aber im Dunkeln verbirgt, glauben wir, dass es kein Elend gibt.« |

|

| Bewertung vom 10.06.2025 | ||

|

»Es waren schwere Tage, die hinter uns liegen, aber nun sind wir über den Berg und werden besser gehen, – zusammen, wenn Dir’s ums Herz ist, wie mir.« |

|

| Bewertung vom 26.05.2025 | ||

|

Schon immer war Lorna besonders. Das fällt auch dem Ich-Erzähler Markus auf, der in sie verliebt ist und sich doch nie hätte träumen lassen, mit ihr zusammenzukommen. Aber genau das geschieht und nur kurze Zeit später ziehen sie gemeinsam in eine WG. Alles scheint perfekt, bis sowohl der Ich-Erzähler als auch die Mitbewohnerin Katharina bemerken, dass sie sich verändert hat. Ihre Fröhlichkeit weicht aggressiven und unberechenbaren Verhaltensweisen. Als Lorna vor Katharinas Zimmer Feuer schürt, ist dies ein Warnruf und sie kommt in die Psychatrie und stellt die gemeinsame Beziehung auf eine Probe. Alles, was davor so sorgenlos erschien, ist es nun nicht mehr. Nichts ist mehr, wie es war. |

|

| Bewertung vom 26.05.2025 | ||

|

Elisabeth, ein Hitlermädchen. Roman der deutschen Jugend »Man kann es ihnen nicht klarmachen, dass sie diese Begeisterung, diese Fahne nicht kennen, dass unser Krieg nicht sein würde, wie der ihre war.« |

|

| Bewertung vom 21.05.2025 | ||

|

»Klimaschutz muss mit dem Schutz der (noch) vorhandenen Natur beginnen.« |

|

| Bewertung vom 21.05.2025 | ||

|

»Warum konntest du nicht zufrieden sein mit dem, was du hattest?« |

|

| Bewertung vom 10.05.2025 | ||

|

Ein Mensch fällt aus Deutschland »Ganz gleich, wie es nun werden möge - so wie es kommt, so wird es mein Schicksal sein, und so will ich es nehmen, stumm und bereit, ich habe es nicht anders gekonnt, ich habe es auch nicht anders gewollt.« |

|

| Bewertung vom 08.05.2025 | ||

|

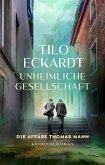

»Ich mochte Thomas Mann eigentlich gar nicht.« |

|

| Bewertung vom 08.05.2025 | ||

|

»Die Wahrheit glaubt mir doch keiner!« |

|

| Bewertung vom 05.05.2025 | ||

|

»Er spürte, dass mit seiner Person zugleich der Humanismus, für den er stand, diese höhere deutsche Idee für das Bessere und Anständige und Wahre, verbannt worden war.« |

|