BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen

Insgesamt 91 Bewertungen| Bewertung vom 13.12.2023 | ||

|

Die sieben Monde des Maali Almeida Sri Lanka Roulette |

|

| Bewertung vom 30.10.2023 | ||

|

Die echte Pandemie – auch menschengemacht |

|

| Bewertung vom 27.10.2023 | ||

|

Bedient das Narrativ |

|

| Bewertung vom 05.10.2023 | ||

|

Muna oder Die Hälfte des Lebens Ein Irrer und eine Hörige |

|

| Bewertung vom 20.09.2023 | ||

|

In der ersten Hälfte ein Kinderbuch |

|

| Bewertung vom 02.09.2023 | ||

|

Die Ausnahmeerfahrung des anderen Zustands |

|

| Bewertung vom 18.08.2023 | ||

|

Wirr und unausgegoren |

|

| Bewertung vom 06.08.2023 | ||

|

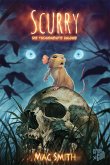

Die große Not der kleinen Nager |

|

| Bewertung vom 04.08.2023 | ||

|

Lesbisch, was sonst? |

|

| Bewertung vom 02.08.2023 | ||

|

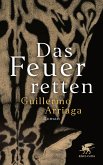

Brachial gut |

|