BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen

Insgesamt 777 Bewertungen| Bewertung vom 11.12.2016 | ||

|

Eine anspruchsvolle Einführung in Kants Philosophie |

|

| Bewertung vom 04.12.2016 | ||

|

Ich glaub, mich trifft der Schlag Wie das Gehirn tickt 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |

|

| Bewertung vom 03.12.2016 | ||

|

„Weisheiten aus 2500 Jahren Kulturgeschichte“ |

|

| Bewertung vom 13.11.2016 | ||

|

Johann Wolfgang v. Goethe: Faust I - Buch mit Info-Klappe Analyse eines Werkes der Weltliteratur |

|

| Bewertung vom 11.11.2016 | ||

|

Erinnerungen an das, was nie geschah |

|

| Bewertung vom 09.11.2016 | ||

|

Ein amerikanischer Roman über Rassismus |

|

| Bewertung vom 06.11.2016 | ||

|

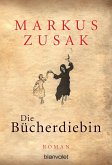

Literatur, wie sie sein soll 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |

|

| Bewertung vom 05.11.2016 | ||

|

Schnittstelle zwischen Innen- und Außenwelt 5 von 5 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |

|

| Bewertung vom 21.10.2016 | ||

|

Urgründe des Universums |

|

| Bewertung vom 16.10.2016 | ||

|

Sport und seine Nebenwirkungen |

|