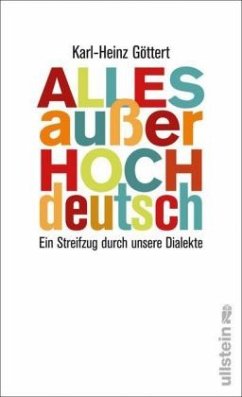

Schwäbelnde Tagesschau-Sprecher, Bairisch redende Tatort-Kommissare, berlinernde Comedians - Dialekt ist in. Karl-Heinz Göttert nimmt uns mit auf eine Reise durch die deutschen Mundarten. Er erklärt, wo die Grenze zwischen Stulle und Bemme verläuft, woher das Sächsische seinen (zu Unrecht) schlechten Ruf hat und warum das Schweizerdeutsch die Sprache des Herzens ist. Und er stellt die Frage, wie es um die Zukunft der Dialekte bestellt ist. Denn während sich Hochdeutsch ständig weiterentwickelt, sind die Dialekte eine Art Museum der Sprache. In einer globalisierten Welt, so Göttert, wächst die Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit. Die Mundarten werden uns also erhalten bleiben und damit alle Klischees und Witze über Schwaben, Ostfriesen und Rheinländer.

Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.

Rechnungen

Retourenschein anfordern

Bestellstatus

Storno