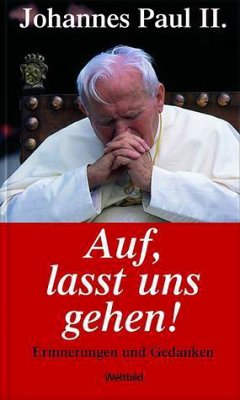

"Auf, lasst uns gehen!" Dieses Jesus-Wort stellt Johannes Paul II. als Motto über seine Erinnerungen aus den zwanzig Jahren seines Lebens als Bischof von Krakau - eine Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs. Er berichtet von den Schwierigkeiten, die die polnische Kirche nach der Unterdrückung durch die Nationalsozialisten unter der kommunistischen Herrschaft zu bestehen hatte, gibt Einblicke in die Arbeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils, an dem er vom ersten bis zum letzten Tag teilnehmen konnte, berichtet von vielen menschlichen Begegnungen und lässt dabei immer wieder allgemeine Reflexionen einfließen, die den Leser in die spirituellen Hintergründe des Geschilderten einführen und ihm eine unmittelbare Freude am gelebten Glauben vermitteln.

Wir erleben einen dynamischen, jungen Bischof, der als Vater und Hirte der Gläubigen immer bemüht ist, ganz nah bei den Menschen zu sein, einen weltoffenen Förderer der Wissenschaft und der Künste, einen Freund der Literatur und des Theaters, vor allem aber einen Menschen, der aus der Kraft des Gebetes lebt. Und wir dürfen ihn begleiten auf einem Teil seines Weges, der ihn schließlich auf den Stuhl Petri nach Rom führen sollte.

Wir erleben einen dynamischen, jungen Bischof, der als Vater und Hirte der Gläubigen immer bemüht ist, ganz nah bei den Menschen zu sein, einen weltoffenen Förderer der Wissenschaft und der Künste, einen Freund der Literatur und des Theaters, vor allem aber einen Menschen, der aus der Kraft des Gebetes lebt. Und wir dürfen ihn begleiten auf einem Teil seines Weges, der ihn schließlich auf den Stuhl Petri nach Rom führen sollte.