Two men - Jay and Ben - sit in a Washington hotel room. Jay has called his old friend Ben there - to tell him why and how he wants to kill the President. Jay is a bit of a loser (he's lost his girlfriend, his job, his car), generally easy-going, but now he's on edge and he's angry - and he's acquired some radio-controlled flying saws, and is working on a boulder with a depleted uranium centre- but he also has a gun and bullets. Ben is the voice of liberal reason, with a job and a family. Jay switches on a tape machine, and the two men argue. Well, Ben tries feebly to reason or cajole, while Jay rants and rages about everything from the horror of what happened at that southern Iraq checkpoint where US forces opened fire on a Shiite family in a Land Rover, killing most of them, and decapitating two young girls; to the iniquities of the present administration, Bush, Cheney, Rumsfeld et al., and abortion (if they're against abortion, how come they can kill women and children?), not to mention the napalm-like substance ('improved fire jelly') used in bombs in Iraq. Their dialogue veers from chilling and serious to wacky and crazed (Bush, says Jay, is 'one dead armadillo'). Checkpoint is a novel about a man pushed to the extremes, by a writer who is clearly angry. Like Michael Moore's Fahrenheit 9/11, it takes the temperature of America just below the surface and finds it at boiling point.

Ein Mann will Bush ermorden. Nicholson Bakers Roman "Checkpoint"erzählt, wie es in seinem Kopf aussieht

Es gibt Köpfe, die sind so leer, daß ganz Amerika hineinpassen würde, all die Wüsten und die steinernen Gebirge, all die Zeichen und die Wunder und die Widersprüche und die langen Schatten, welche von den großen Männern geworfen werden. Man kann viel hineinstopfen in solche Köpfe, jede Menge Meinungen, Gerüchte und Verschwörungstheorien, und wenn dann doch mal eine Sicherung durchbrennt, so wie damals, am 23. November 1963, kurz nach halb ein Uhr mittags, dann steigt der Mann, dem so ein Kopf gehört, vielleicht in den sechsten Stock eines Lagerhauses in Dallas und feuert mindestens drei Schüsse auf seinen Präsidenten ab, wird unsterblich - und kurz darauf erschossen.

Das Innere des Kopfes von Lee Harvey Oswald, dem Mörder John F. Kennedys, hat zwei der besten Schriftsteller Amerikas zu zwei ihrer besten Bücher inspiriert - Don DeLillos "Libra" versuchte, die entscheidenden sieben Sekunden jenes Tages im November zu rekonstruieren, und kam zu dem Ergebnis, daß die Widersprüche nicht aufzulösen waren. Norman Mailers Biographie "Oswald's Tale" versuchte, dem Geheimnis des Mörders auf die Spur zu kommen, und bewies dabei, daß es kein Geheimnis gab. Und als Europäer konnte man aus beiden Büchern lernen, daß gefährliche Irre wie Lee Harvey Oswald vielleicht nicht die besseren, auf jeden Fall aber die interessanteren Amerikaner sind. Die Braven und die Normalen mögen einander gleichen, aber ihre Bravheit und Normalität verweist nur auf sich selbst. Die Irren dagegen sind jeder irre auf seine Art - und verweisen doch alle auf den großen Irrsinn Amerikas.

Jay ist auch so ein Irrer, ein gefährlicher, einfach Jay, der Nachname spielt keine Rolle; denn auch Jay will den Präsidenten ermorden, ganz dringend, lieber heute als morgen will er George W. Bush vom Leben in den Tod befördern - und so, wie viele noch heute nach den Hintermännern des Lee Harvey Oswald fragen, so wirft auch der Hintermann von Jay ein paar Fragen auf. Daß Jay den Präsidenten ermorden will, das ist seit Ende Juni genauso bekannt wie der Umstand, daß der Mann, der hinter Jay steht, Nicholson Baker heißt, Schriftsteller ist und sich schon mehrfach verdächtig gemacht hat. Mit "Vox" vor allem, seinem größten Bestseller, dem Dialogroman, der vom Sex am Telefon erzählt und den, wie der Starr-Report berichtet, einst Monica Lewinsky ihrem Präsidenten schenkte. Auch "Die Fermate" ist nicht ganz harmlos, jener Roman, der davon erzählt, wie ein Mann die Zeit anhalten kann und dabei schamlos seine voyeuristischen Begierden stillt.

Zudem ist schon seit längerem bekannt, daß Nicholson Baker nicht einfach gegen Bush ist, sondern daß er, wie er dem Magazin "Newsweek" erzählte, sich im Lauf des Irak-Kriegs geradezu hineingesteigert hat in seinen Zorn, seinen Schmerz, seine Hilflosigkeit. Er hat längst zugegeben, daß er sich nicht viel anders fühlt als jener Jay, der mit einem Mord seine eigene Ohnmacht überwinden will.

Das Manuskript wurde unter Verschluß gehalten, ein paar drastische Zitate waren trotzdem in Umlauf - in den vergangenen Wochen haben die Zeitungen und die Radiostationen in den Vereinigten Staaten sehr ernsthaft über die Frage diskutiert, ob Nicholson Baker so gefährlich wie seine Hauptfigur sei, nicht Staatsfeind Nummer eins, der Platz wird weiterhin von Bin Ladin besetzt, aber immerhin ein Mann, dem man schleunigst sein Handwerk legen sollte. Rush Limbaugh, der Radiomann für die groben Sprüche, schimpfte: "Wie weit muß der Haß auf Bush noch gehen, bis jeder anständige Amerikaner sagt: ,Genug'?" Und die seriöseren Zeitungen stimmten darin überein, daß Kunst und Meinungsäußerung zwar frei seien gemäß dem ersten Verfassungszusatz, daß diese Freiheit aber dort ende, wo ein Text als Aufforderung zum Mord gelesen werden müsse.

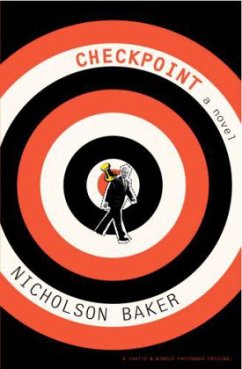

Das Buch ist jetzt da, ein schmaler Band, der "Checkpoint" heißt; auf dem Titel steht "Roman", obwohl der Text nur aus Dialogen besteht - und wer ihn liest, sieht, einerseits, alle Spekulationen über den Inhalt sehr schnell platzen. Und möchte andererseits doch nicht vorschnell Entwarnung geben. Es ist meistens ein lustiges, oft ein grausames und immer ein ziemlich irres Zweipersonenstück, ein Kammerspiel, ein Drehbuch für einen Film von Quentin Tarantino oder David Mamet. Und es ist zugleich ein sehr gefährliches Buch.

Jay ist der Held, ein armer Irrer, ein Schwätzer und Paranoiker, der jetzt in einem Hotel in Washington sitzt, in einem Zimmer mit Blick auf das Weiße Haus; die Rechnung, das gibt Jay gleich am Anfang zu, wird er wohl nicht bezahlen können. Jay hat Ben angerufen, seinen Freund aus High-School-Zeiten, es sei dringend, lebenswichtig, und Ben ist gleich gekommen. Und jetzt sitzen sie und reden, und Jay zeichnet alles auf Tonband auf, und spätestens nach fünf Seiten fängt man an, im Geist die beiden Rollen zu besetzen. Jay, der früher Lehrer an der High School war und jetzt bloß noch ein Verlierer ist, verlassen von der Frau, verlassen von seiner Freundin, ein Mann, der behauptet, er liebe die Gelegenheitsjobs, von denen er jetzt lebe, weil man dabei den ganzen Tag in den eigenen Kopf hineinhorchen könne, Jay sieht vermutlich wie Nicolas Cage in seinen übleren Rollen aus, ein bißchen wirr, ziemlich nervös, ein Mensch, der entschlossen ist - er weiß nur nicht, wozu. Und Ben, der an der Universität lehrt und sein Leben im Griff zu haben glaubt, der aber, je mehr er redet, sich als genauso großer Spinner offenbart, nur mit mehr Selbstbeherrschung und mehr Angst vor allen möglichen Konsequenzen, Ben wäre ganz gut mit Jeff Goldblum besetzt oder mit dem reifen Samuel L. Jackson, mit einem jener Schauspieler jedenfalls, deren Irrsinn nur ein bißchen diskreter hinter den Augen flackert.

Jay kommt gleich zur Sache. Der Präsident muß sterben. Und Jay sieht sich bloß als Werkzeug einer höheren Vernunft, als ausführendes Organ einer historischen Notwendigkeit. Er hat Nixon gehaßt, er hat Reagan gehaßt, er mochte Clinton nicht besonders. Aber George W. Bush, glaubt Jay, muß sterben, damit die Welt gerettet wird, und Jay weiß auch, wie ihm das Attentat gelingen wird. Es gibt da kleine fliegende Kettensägen, die sehen aus wie CDs und sind absolut tödlich. Es gibt die Idee, Bush mit einem großen Klumpen aus Uran zu morden. Und dann hat sich Jay auch diese ganz besonderen Kugeln im Internet bestellt, Kugeln, die man zusammen mit dem Bild des Opfers für ein paar Tage verschließen muß, dann finden sie von selbst den Weg zum Herzen des Opfers.

Ben ist natürlich dagegen, Ben will seinen Freund zur Umkehr bewegen, er fürchtet sich, da hineingezogen zu werden - und ist doch längst drin, weil auch er den Präsidenten haßt und weil auch er zu wissen glaubt, daß es hinter den amtlichen Lügen die verborgenen Wahrheiten gibt, die Sache beispielsweise mit der CIA und wie sie die moderne Kunst gesponsert habe, oder der Zersiedelung amerikanischer Städte, letztlich auch das Werk der Geheimdienste, damit Atombomben, wenn sie über den Vereinigten Staaten abgeworfen werden, nicht ganz so großen Schaden anrichten. "Jeder in Washington, der nicht paranoid ist, spinnt", hat angeblich Henry Kissinger einmal gesagt - und bei Nicholson Baker wird Paranoia zur Poesie, zur Form, vielleicht zur einzigen, welche die widersprüchlichen und auseinandertreibenden Wörter und Sätze noch in eine Ordnung bringen kann.

"Die Fliegen", Jean-Paul Sartres Drama über die böse Tat, die dem Täter die Freiheit bringt, war schon immer weniger ein brauchbares Theaterstück als ein Steinbruch für amerikanische Autoren; der Verdacht, daß ein Mord letztlich die einzige Handlung ist, deren Konsequenzen nicht mehr aus der Welt zu schaffen sind, ist durch und durch amerikanisch - und natürlich will Jay, wie einst Lee Harvey Oswald, unsterblich werden mit seinem Attentat: Das Band nimmt er für die Nachwelt auf.

Nur daß Jay, in seinem ganzen Irrsinn, viel smarter ist als die Killer, welche sonst die populäre Kultur bevölkern. Er hat, erzählt er, im Fernsehen dabei zugeguckt, wie eine irakische Familie an einem amerikanischen Checkpoint ausgelöscht wurde, wie Menschen erschossen wurden, weil die Soldaten sie mit Terroristen verwechselt haben, und dieser Anblick habe ihn zum Attentäter gemacht: "Wenn du als Verantwortlicher zuläßt, daß getötet wird, wenn du das Töten sogar aktiv förderst, wenn du es anordnest - wenn du sagst: Los, Leute, startet die Maschinen, bombardiert, haut diese alte Stadt mit Shock and Awe in Klump - dann schaffst du Attentäter wie mich. Und genau das will ich eigentlich sagen. Du schaffst die tollen Hunde, die dich zerfleischen."

Das ist nicht bloß der billige Trick der Antiamerikaner, die einfach sagen: selber schuld, wenn Flugzeuge in eure Türme fliegen. Das ist Ausdruck des universalen Anspruchs einer Paranoia, die bei Baker so zwingend und verführerisch wirkt, daß man als Leser sich kaum wehren kann gegen den Verdacht, daß Jay hier nicht der Gegner des Systems, sondern nur dessen konsequentester Vertreter ist. Das ist das Gefährliche an Bakers Buch: Es erzählt nicht bloß vom Irrsinn. Es wagt sich verdammt nah an seinen Gegenstand.

Wenn das Buch zu Ende geht, soviel muß hier verraten werden, lebt der Präsident noch, und Jay schaltet das Tonband aus. "Over and out", sagt er - und nichts ist klar, außer dem Verdacht, daß das noch nicht das letzte Wort zum Thema ist.

Man müßte das Tonband mal rückwärts laufen lassen.

CLAUDIUS SEIDL

Nicholson Baker: "Checkpoint". Roman. Deutsch von Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag, Reinbek 2004. 144 Seiten, 12,90 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main