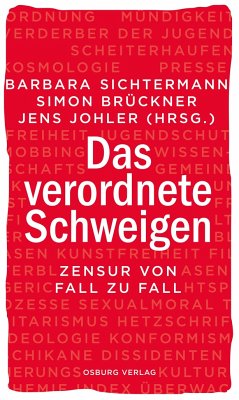

Von Sokrates bis Solidarnosc, von Galilei bis zu Trumps Twitter-Konto, vom Verbot der »Lady Chatterly« und von Monika Maron bis zum Sensitivity Reading. Nicht zuletzt angesichts von Cancel Culture, Filterblasen, Fake News und Hate Speech ist Zensur ein virulentes Thema, um nicht zu sagen: ein Dauerbrenner. Eine Zeitreise von Fall zu Fall führt durch Jahrhunderte und über Kontinente und zeigt, was unternommen wurde, um die Menschen vor vermeintlich oder tatsächlich »verderb¬lichen« Einflüssen zu bewahren - aus moralischen, politischen oder religiösen Gründen. Bücher wie Menschen landeten auf dem Scheiterhaufen, Künstler, Wissenschaftler und politische Dissidenten mussten ins Ausland fliehen oder im Untergrund leben. Andere erhoben die Zensur ihrer Werke zum Qualitätsmerkmal, machten die Repression öffentlich oder unterliefen sie mit List und taktischem Geschick. Zensiert wurden und werden nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Skulpuren, Songs und Fotos. Die legitime Debatte darüber, wo die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit verlaufen, hat jüngst wieder Fahrt aufgenommen. Heute stiftet die digitale Kommunikation eine neue Form von Öffentlichkeit, in der private Player die Frage der Zensur ganz neu stellen. In mehr als zwanzig dramatischen Falldarstellungen beleuchten Autorinnen und Autoren die Motive, Funktion und Auswirkungen von Zensur, aber auch kreative Widerstände gegen sie.

Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.

Rechnungen

Retourenschein anfordern

Bestellstatus

Storno