Zur Zeit der Kulturrevolution unter Mao Zedong wird der brave Soldat Wu Dawang als Haushaltshilfe in das Heim seines Divisionskommandeurs abberufen. Zur Vorbereitung auf seine Aufgabe unterzieht man ihn einer Gehirnwäsche diensteifrig folgt er den ihm eingetrichterten Anweisungen. Während einer längeren Abwesenheit des Kommandeurs macht sich dessen hübsche Frau Liu Lian an den ahnungslosen Wu heran. »Zieh dich aus, um dem Volke zu dienen«, befiehlt sie ihm, und er gehorcht. Eine amour fouentfacht zwischen den beiden, vergessen sind Volk und Partei. Erst als im Schlafzimmer eine Skulptur des Großen Vorsitzenden zerbricht, scheint ihr lustvolles Treiben jäh beendet auf solch einen konterrevolutionären Akt steht die Todesstrafe. Wer aber denkt, hier ist Schluss, der irrt und kennt weder die Fantasie der Lust noch die erotische Ausstrahlung einer kaputten Mao-Ikone. Ein wilder, verrückter und anrührender Roman über die Freiheit der Liebe und die Liebe zur Freiheit.

Yan Lianke, einer der wichtigsten chinesischen Autoren, war Propagandaschreiber bei der Volksbefreiungsarmee. Erstmals liegt nun ein Roman von ihm auf Deutsch vor: "Dem Volke dienen", eine ironisch-erotische Zumutung für sein Land, ist in China verboten.

Es musste einiges passieren, bis der Roman das folgende Tableau erreicht: Auf einem Fußboden, der übersät ist vom Schutt sorgfältig zertrümmerter Statuen, Bilder und Kalligraphien des Vorsitzenden Mao Tse-tung, liegen, nackt und erschöpft, ein Mann und eine Frau, während über ihnen die einzig heil gebliebene Schrifttafel das Thema anzeigt: "Dem Volke dienen!" Das könnte eine Kunstinstallation darüber sein, wie ideologische und sexuelle Ekstase in eins fallen und zugleich kollabieren, ein grotesker Abgesang auf das vergangene Jahrhundert. Die Parole "Dem Volke dienen!", eine der wenigen, die das gegenwärtige China aus der maoistischen Ära übernommen hat, wechselt ihre Vorzeichen; der Körper tritt an die Stelle des Staates, die kollektiven Großbegriffe haben ausgedient.

Man versteht ohne weiteres, warum gerade dieser Roman der erste ist, der von Yan Lianke, einem der wichtigsten chinesischen Autoren zurzeit, ins Deutsche übertragen wurde. Er vereint in sich die Verkaufsargumente, unter denen westliche Verlage für gewöhnlich meinen, dem Publikum etwas Chinesisches zumuten zu können: Er hat mit Mao zu tun, handelt von Sex und wurde verboten. In diesem Fall hat der Verlag die Stellungnahme der Zensurbehörde ("vulgäre und obszöne Darstellungen", "schwerwiegende gedankliche Irrtümer") aparterweise gleich als Geleitwort abgedruckt. Aber man würde das Buch erheblich unterschätzen, würde man glauben, es bediene nur solche Schlüsselreize, sei einfach eine Satire auf die Verblendungen der Kulturrevolution.

Es ist kein Thesenroman, sondern eine Erzählung, deren Kern hinter dem funkelnden Witz traurig ist. Im Mittelpunkt steht der Soldat Wu Dawang, der im Haus des Divisionskommandeurs als Ordonnanz und Koch Dienst tut. Er ist ein Mustersoldat, der wie kein anderer 286 Worte des Vorsitzenden sowie klassische Schriften auswendig kann. Aber es stellt sich heraus, dass sein Eifer auch daher rührt, dass er seiner Frau im heimischen Dorf versprochen hat, Karriere zu machen und sie dann in die Stadt zu holen, wo sie jeden Tag Dampfnudeln essen kann.

Als nun die junge Frau des Kommandeurs dessen mehrmonatige Abwesenheit zu erotischen Avancen nutzt, gerät der arme Wu in eine Zwickmühle: Ob er zustimmt oder ablehnt, beide Male verrät er seine Frau und seine politischen Ideale, denn die Vorgesetzten haben ihm oft genug eingetrichtert, dass "Dienst am Volk" für ihn "Dienst am Kommandeur und seiner Frau" bedeutet, und wenn er dieser Anforderung nicht entspricht, ist es mit seiner Laufbahn und den Lebensaussichten seiner Frau vorbei. So geht er schließlich auf die verführerischen Avancen ein, und immer wenn die Frau des Kommandeurs die alte Tafel mit der Aufschrift "Dem Volke dienen!" von ihrem Platz verrückt, ist dies für ihn das Zeichen, dass er sich ihr nähern soll. Nachgeschoben wird, dass Wus Frau frigide und der Kommandeur auf Grund einer Schussverletzung impotent ist. Der Roman verbirgt das Konstruierte dieser Konstellation nicht; er streicht es durch Querverweise auf Psychoanalyse und moderne Literaturtheorie sogar heraus. Aber das Wunder ist, mit wie viel Leichtigkeit und Komik Yan Lianke diesem künstlichen Amalgam Leben abgewinnt. Er schafft es, den politischen Jargon der Zeit als poetisches Mittel zur Verfremdung noch des kleinsten Details zu gebrauchen. Alles hier ist Ironie, aber eine Ironie, die sich nicht selbst genügt, sondern nur eine Verkleidung der Melancholie ist, die darunter liegt. Nachdem die erste Zögerlichkeit abgestreift ist, heißt es von Soldat Wu: "Er pflügte die Wolken und säte den Regen", und dies in einem fort. Während draußen die Kulturrevolution wütet, toben die beiden Liebenden am Ende nur noch nackt durch die von der Außenwelt abgeschirmte Offiziersvilla und zerstören, um sich ihre Hingabe zu beweisen, dasjenige, was ihnen zuvor am teuersten war, die Reliquien ihres maoistischen Glaubens. Doch die unverhoffte Verzückung, die sie für einen Moment aus ihrem Trott reißt, ist auch eine Entdeckung der Beliebigkeit, die die vermeintlichen Notwendigkeiten ihres Lebens sonst durchdringt. Von dieser Entdeckung werden sie sich nicht mehr erholen. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Figuren, die dieser postmodern anmutenden Versuchsanordnung entspringen, alles andere als postmodern sind; ihre Zwänge und Ambitionen sind ganz gewöhnlich, und all die ironische Durchtriebenheit dient Yan nur dazu, sich in die Leiden dieser Gewöhnlichkeit auf eine gänzlich unsentimentale Weise einzufühlen. Erst einmal aber lässt die Unbedingtheit der Liebe in einer quasiromantischen Volte die Welt, wie man sie kennt, zu nichts zerfallen: Die gesamte Division wird aufgelöst, da der zurückgekehrte Kommandeur alle möglichen Mitwisser seiner Erniedrigung entfernt hat. Und die Geliebte verschafft dem untreuen Wu ein äußerliches Happy End, indem er ehrenvoll aus der Armee entlassen wird, eine Stelle im angesehenen Traktorenwerk "Der Osten ist rot" in der Stadt erhält und seine Frau nachziehen darf. Aber in sein altes Leben findet er nicht mehr zurück.

Yan Lianke, der lange Jahre als Propagandaschreiber bei der Volksbefreiungsarmee gearbeitet hat, kennt die Sprache dieser Umgebung in- und auswendig, und auch die großartige Übersetzung des Sinologen Ulrich Kautz trifft ihren Ton mit schlafwandlerischer Sicherheit. Hinter der burlesken Oberfläche sind Yans Romane realistische Bestandsaufnahmen des heutigen Chinas. Mit der doppelten Zumutung, die das Thema dieses ironisch-erotischen Kammerspiels ist, müssen heute alle Chinesen klarkommen.

MARK SIEMONS

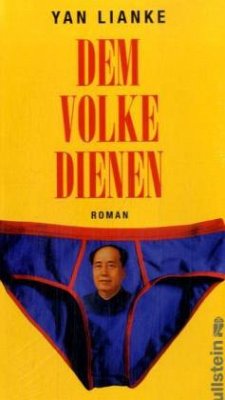

Yan Lianke: "Dem Volke dienen". Roman. Aus dem Chinesischen übersetzt von Ulrich Kautz. Ullstein Verlag, Berlin 2007. 206 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Verena Mayer gefällt Yan Liankes Roman, der den Unmut der chinesischen Zensurbehörden auf sich zog und erst durch seine Veröffentlichung im Westen bekannt wurde. Ihrer Meinung nach funktioniert das Buch auf mehren Ebenen. Man kann es einfach als "gelungenen erotischen Roman lesen", meint Mayer, es ist aber auch "eines der interessantesten Dokumente über das moderne China" - nicht zuletzt, weil es nicht den Wandel, sondern ein "typisches Leben in der chinesischen Provinz" aufzeigt. Dem Autor gelinge es, trotz plakativer Szenen "nie platt" in seiner Gesellschaftskritik zu sein. Mayer freut sich auch über die gelungene Übersetzung von Ulrich Kautz, der den Stil des Autoren wunderbar einfängt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Ein brennender, ikonoklastischer, komischer, provokanter, greller und höchst bekömmlich zu lesender Roman; von einer derart kompromisslosen Wildheit, wie wir sie selbst im Westen kaum kennen.« Livres Hebdo »Das ist Eugène Ionesco auf Chinesisch! Und was für ein wunderbarer Schluss: die letzten Seiten, mysteriös und melancholisch, zeugen noch einmal vom wahren großen Talent dieses Autors.« Figaro Litteraire