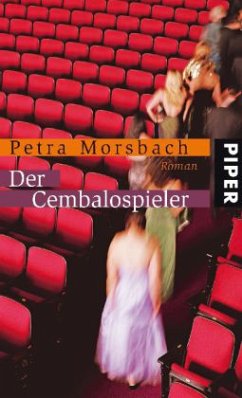

In ihrem neuen Roman »Der Cembalospieler« zieht die großartige Erzählerin Petra Morsbach alle Register: Es ist die beeindruckend schwerelose Geschichte des blinden Moritz Bauer, die Geschichte eines Wunderkinds, leidenschaftlich, erhaben und lächerlich zugleich.

Erhaben wird es sein, rauschhaft und beneidenswert, das Leben eines Wunderkinds. Und wir begegnen Moritz Bauer auf der Höhe seiner Kunst: »Ich soll ein Konzert in Venedig spielen, in einem Palazzo. Gala mit hundert illustren Gästen, Gourmetmenü, Weinverkostung, so was macht man gern.« Mit fünf Jahren sieht Moritz zum ersten Mal ein Klavier, nach einer Woche schon spielt er, als hätte er niemals etwas anderes getan. Und bald entdeckt Moritz das Cembalo, für ihn funkelt es, strahlt, ist reine Poesie. Doch ein Cembalo ist unerreichbar für ein Kind aus schwierigen Verhältnissen. Als er endlich eines bekommt, steht etwas anderes längst fest Moritz wird erblinden. Ein großer, kluger, abgründiger Roman über die Tragik und die Lächerlichkeit eines Virtuosenlebens.

Erhaben wird es sein, rauschhaft und beneidenswert, das Leben eines Wunderkinds. Und wir begegnen Moritz Bauer auf der Höhe seiner Kunst: »Ich soll ein Konzert in Venedig spielen, in einem Palazzo. Gala mit hundert illustren Gästen, Gourmetmenü, Weinverkostung, so was macht man gern.« Mit fünf Jahren sieht Moritz zum ersten Mal ein Klavier, nach einer Woche schon spielt er, als hätte er niemals etwas anderes getan. Und bald entdeckt Moritz das Cembalo, für ihn funkelt es, strahlt, ist reine Poesie. Doch ein Cembalo ist unerreichbar für ein Kind aus schwierigen Verhältnissen. Als er endlich eines bekommt, steht etwas anderes längst fest Moritz wird erblinden. Ein großer, kluger, abgründiger Roman über die Tragik und die Lächerlichkeit eines Virtuosenlebens.

Petra Morsbach spielt vor / Von Hannes Hintermeier

Dass der Roman auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis fehlte, war vorhersehbar - alles andere wäre schon eine Überraschung gewesen. Denn Petra Morsbach passt nicht ins Raster einer Literaturkritik, die sich auf Netzwerkarbeit verlegt hat. In Sachen Lobby ist die 1956 in Zürich geborene, heute in Starnberg lebende Autorin einfach zu schwach aufgestellt. Obendrein gestattet sie sich mit jedem Buch den Luxus, in eine andere Lebenswelt einzutauchen und sich diese anzuverwandeln. Das war so bei jedem ihrer vier Romane, die sie seit 1995 veröffentlicht hat. Und das ist auch bei ihrem neuen Roman "Der Cembalospieler" nicht anders. Warum die Autorin von einem katholischen Pfarrer im Bayerischen Wald, der die Hauptrolle im zuletzt erschienenen "Gottesdiener" spielt, nun zu einem homosexuellen Cembalospieler in München kommt? Weil sie das Erkenntnissystem Sprache stets aufs Neue testen will.

Die fünfziger Jahre in der Bundesrepublik. Ein Ort in der Geschichte, der Talenten viel Energie abverlangt, wenn sie sich entfalten wollen. Nicht anders im Falle Moritz Bauers, der einer kleinbürgerlichen Mief-und-Muff-Familie entstammt. Der Vater ein Trinker, der schließlich die Familie verlässt, die Mutter eine wandelnde Leichenbittermiene, die hauptsächlich mit der Herstellung ihres Kernprodukts beschäftigt ist - dem Dauervorwurf. Im Alter von fünf Jahren sieht Moritz zum ersten Mal ein Klavier und verfällt dem Kasten mit Haut und Haaren. Aber an die Anschaffung eines Instruments ist zunächst nicht zu denken. Ein heimlicher Schallplattenkauf bringt die Wende im Leben, das "Konzert für vier Cembali und Streicher in a-Moll von Johann Sebastian Bach nach Antonio Vivaldi". Daheim angelangt, legt Moritz die Platte auf: "Es war der herrlichste Klang, den ich je gehört hatte. Ich kniete auf dem Teppich und weinte. Pures Gold! Auch heute noch denke ich bei Cembalo immer an Gold. Klavier ist schwarzgrau - wuchtig, mechanisch, schweißtreibend. Orgel silber - säuerlich, metallisch. Das Cembalo aber funkelt und strahlt." Ein Künstlerroman also und einer, der sich ausgerechnet auf das Cembalo kapriziert, von dem Furtwängler - so träumt es der Protagonist - gesagt haben soll, es klinge, als schabe man mit einer Gabel an einem Vogelkäfig entlang.

Im Alter von zehn Jahren wird bei Moritz eine unheilbare Augenkrankheit diagnostiziert: juvenile Makula-Degeneration. Aber dem erblindenden Knaben öffnet sich gerade noch rechtzeitig die Laufbahn zum Wunderkind. Nach drei Jahren Cello-Unterricht offenbart sich innerhalb einer Woche sein sensationelles Talent am Klavier. Von da an geht es zunächst nur bergauf mit dem Helden, der alles andere als ein Sympathikus ist. Als er obendrein seine Homosexualität entdeckt, wirbeln die Gedanken in dem überreizten Künstlerhirn noch stärker durcheinander - ein soziales Wesen kann ein solcher Kerl nicht werden, auch wenn er schon mit siebzehn in eine maoistische Wohngemeinschaft zieht und versucht, die Studentenrevolution zu verstehen. Am Ende schwant ihm, dass die Suche der Biologen nach dem missing link falschen Prämissen folgt: "Wir selbst sind das missing link."

Das sind die Sollbruchstellen in der Künstlerbiographie, und Morsbach entscheidet sich im Zweifelsfall für das Gegenläufige. "Es gibt nur zwei Möglichkeiten zu leben: allein oder unter der Masse", heißt es einmal bei Alfred Andersch. Dessen Verdrängungstechnik in der Erzählung "Der Vater eines Mörders" hat Petra Morsbach in dem Essayband "Warum Fräulein Laura freundlich war" (2006) sensibel auseinandergenommen. Da ist Moritz Bauer schon weiter, wenn er behauptet: "Bach war ein Genie, und ich bin nur ein Tastendrücker."

Bauer macht Karriere als Kirchenmusiker, als Professor, als internationaler Cembalo-Star. Er wird gefeiert, aber er ist immer von Moden und Mäzenen abhängig. Die Rahmenerzählung bettet dieses Schicksal ein: Von einem unbekannten Gönner in einen venezianischen Palast geladen, bereitet sich der blinde Maestro auf ein Konzert vor. Am Ende wird es scheitern, so, wie Bauer mit seinem Instrument in der Versenkung verschwinden wird. Die Zeiten sind nicht mehr danach.

Als historische Folie dient eine Anekdote, die erzählt, dass der unter Schlaflosigkeit leidende Diplomat Carl Graf Hermann von Keyserlingk bei Johann Sebastian Bach ein Stück bestellt hat, das ihm sein Gast, ein Cembalospieler names Johann Gottlieb Goldberg, vorspielen sollte. Goldberg war ein Schüler Bachs, und was ihn mit Moritz Bauer verbindet, ist sein jugendliches Alter. Eine Hommage an Bachs "Goldberg-Variationen" legt freilich die Latte hoch,weil sie sich unter anderem mit einem Roman wie "Der Untergeher" von Thomas Bernhard messen lassen muss.

Petra Morsbachs Interpretation der Aria mit den dreißig Variationen ist im Ton weniger perlend als Bernhard. Sie umkreist mit essayistischen Passagen, gesellschaftspolitischen Skizzen, Milieuschilderungen den Künstler als Getriebenen. Die Welt der klassischen Musik schneidet dabei gar nicht gut ab. Sie erscheint vielmehr als die Behauptung einer künstlerischen Sphäre, die doch nur aus Intrige und Neid besteht. Ist der Künstler erst ausgesogen, wandert er auf den Abfallhaufen der musikalischen Moden: "Ohne Defekte keine Sehnsucht nach Kunst, also auch keine Kunst." Die Mechanik dieser Kunstsehnsucht wird hier überzeugend freigelegt.

Petra Morsbach: "Der Cembalospieler". Roman. Piper Verlag, München 2008. 282 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Ein wenig dick aufgetragen und überorchestriert findet Rezensentin Kristina Maidt-Zinke den Plot dieses Romans über einen erblindenden, homosexuellen Cembalisten, der auch noch in Venedig spielt. Auch das ganze Wunderkindthema findet sie darin nicht wirklich neu erfunden. Zwar bescheinigt die Rezensentin der Autorin, deren Talent zur literarischen Publikumsfreundlichkeit sie grundsätzlich schätzt, einige Kenntnisse in Musikpraxis und -theorie, hat aber irgendwann doch grundsätzliche Zweifel an der "im Buch waltenden Sachkompetenz". Angesichts überbordender Klischees und üppiger Arabesken fällt es ihr mitunter schwer, die Ernsthaftigkeit des Rezensententons zu wahren. Angesichts der präsentierten Zitate und Handlungsskizzen kann man ihr das allerdings nicht verdenken.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH