Zwei Leben, eine Kindheit: Ricky und Arben wachsen in der mehrheitlich von Albanern bewohnten Provinz Kosovo auf. Die Lethargie des Lebens im Abseits spüren sie mehr, als daß sie davon wissen. Und auch wenn sie kaum etwas gemeinsam haben, verbindet sie ein Wunsch: eine bessere Zukunft. Auf unterschiedlichen Wegen gelangen schließlich beide nach Deutschland, wo sie einander treffen. Vom Glanz ist jedoch nur die Fremde übriggeblieben.

Beqe Cufaj erzählt die Geschichte dieses seltsamen Paares, das auf tragikomische Weise versucht, die Träume nicht aus den Augen zu verlieren.

Beqe Cufaj erzählt die Geschichte dieses seltsamen Paares, das auf tragikomische Weise versucht, die Träume nicht aus den Augen zu verlieren.

Beqe Cufajs Unterhaltung albanischer Ausgewanderter

"A Seventh Man", das definitive Siebziger-Jahre-Buch über Arbeitsmigranten von John Berger zusammen mit dem Fotografen Jean Mohr, erschien 1975. Berger und Mohr bezeichnen am Eingang in dieses seltsame und inzwischen klassisch gewordene Labyrinth aus Essay, Fiktion, Poesie, Recherche, marxistischem Traktat und fotografischer Reportage die Lage des Träumers als poetisches Analogon unfreiwilliger Aufenthalte in der Fremde. "In einem Traum hat der Träumer Wünsche, er agiert, reagiert, spricht. Und doch muß er sich den Wendungen einer Handlung unterwerfen, auf die er so gut wie keinen Einfluß hat. Der Traum stößt ihm zu. Er mag ihn später jemandem zur Interpretation vorlegen. Manchmal aber versucht ein Träumer, seinen Traum zu unterbrechen, indem er sich willentlich aufweckt."

Berger und Mohr haben mit diesen Sätzen aus dem Jahr 1975 zugleich die Intention, die Formen und die Pointe eines Buchs von Beqe Cufaj getroffen, das dreißig Jahre später erschien. Der albanische, inzwischen in Deutschland lebende und arbeitende Autor jedoch schreibt über Migrationsschicksale, die nicht mehr in den marxistischen Schablonen des Gastarbeiterschicksals erfaßt werden können. Die Bewegungen seiner Figuren beschreiben moralische Parabeln. Wie in Eichendorffs Gedicht über die "Zwei Gesellen" läßt er seine beiden Protagonisten aus derselben hoffnungslosen Lage und mit denselben hochfliegenden Zukunftsphantasmen aufbrechen. Von einem albanischen Dorf im Kosovo führt sie ihr Traumweg nach Stuttgart, wo sie sich, so verschieden sie sind und so unterschiedlich sie enden werden, eine Weile lang in einer verwahrlosten, alkoholisierten, gewalttätigen und ziellosen Subkultur umhertreiben. Dann geht Ricky für einen sinnlosen Mord ins Gefängnis und Arben Dukan als Korrespondent nach Berlin. Was ist geschehen?

Die schlecht verlöteten Perspektivwechsel, die uneinleuchtenden Sprünge durch disparate, dann aber wieder nicht recht durchgehaltene Erzählgenres und -formen, die man Cufajs Buch von einem literaturkritischen Standpunkt aus vorhalten könnte, stören das große, fast soghafte Lektüreerlebnis seltsamerweise überhaupt nicht, das es gewährt. Instinktiv hält der Leser diese Fehler und Ungeschicklichkeiten der Traumlogik einer Geschichte zugute, von der er spürt, daß sie sich nah an etwas wirklich Erlebtem und moralisch Relevantem entfaltet. Es ist ihm, als ginge hier die verwunschene Tür zu einer Parallelwelt auf, in die der Passant manchmal durch Eingänge zu Teestuben und Kulturvereinshäusern hineingesehen zu haben glaubt, in den Bahnhofsvierteln unserer Großstädte, unter Schildern mit schlechtem Design, deren Aufschriften die Umlaute an den falschen Stellen zu haben scheinen.

Ricky und Arben könnten unterschiedlicher nicht sein. Der zukünftige Totschläger ist ein Rauhbein, Gigolo und Tunichtgut, der im Stuttgarter Bohnenviertel nichts anderes tun wird, als was er schon auf dem Schulhof seines Heimatdorfs besonders gut konnte. Mit seiner Körperkraft schüchtert er männliche Rivalen ein und mit seinem Aussehen bezaubert und übervorteilt er eine bestimmte Art von Frauen. Dabei ist er eine tragische Figur. Gerade sein Realitätssinn, sein Sexappeal, seine Fähigkeit zur Selbstbehauptung, seine Tatkraft führen in die Lebenskatastrophe. Arben, vielleicht ein Selbstporträt des Autors, ist dagegen eine Hamlet-Gestalt. Ein Schriftsteller, dessen Schreibmaschine von einer dicken Staubschicht bedeckt ist und der es schon lang aufgegeben hat, die Kleider zu wechseln, zu duschen, seine verwahrloste Unterkunft aufzuräumen oder morgens allzu genau rekonstruieren zu wollen, wie er eigentlich nach Hause gekommen ist.

Wären die beiden Reagenzien des moralischen Experiments, das Cufaj beschreibt, auf dem Schulhof ihres Heimatdorfs geblieben, hätte ein Bildungsroman über adoleszente Gewalt, Verinnerlichung, Leid und Sublimation entstehen können, eine Geschichte wie sie Robert Musil oder Hugh Walpole erzählt haben. Das Exil erzwingt die Annäherung von Ricky und Arben im Zeichen der Kneipenverwahrlosung, der ziel- und zwecklosen Liebesaffären mit zufälligen Diskobekanntschaften und Kellnerinnen, der alkoholisierten Morgendämmerungen mit Kopfweh und Filmriß. So stimmungsvoll hat man derlei zuletzt bei Ludwig Fels und Eckhard Henscheid gelesen. Die vom Durchgangsverkehr durchtobten Dörfer rings um Stuttgart. Die Säuferkneipen, die einmal respektable Gasthöfe waren. Eine kleine Vignette, die Baudelaires Gedicht "A une Passante" aus der Perspektive eines ungeduschten Arbeitsmigranten nacherzählt. Unter der Hand jedoch (der Leser merkt es vor den Protagonisten) haben sich die Energien dieser beiden Lebenswege umgepolt. Ricky, der auf dem Schulhof der Stärkere tatsächlich war und sich noch in der Kneipen-, Zuhälter-, Erpresser- und Prahlhanswelt der mafiosen Einwanderersubkultur so stark fühlt wie als Siebzehnjähriger, ist in Wirklichkeit längst zum Scheitern verurteilt.

Seine Befangenheit im Ehren-, Gewalt- und Dummheitskodex der albanischen Stammesgesellschaft läßt ihn die Integrationschancen verfehlen, von denen er - Cufajs Roman schildert ihn nicht nur als den Stärkeren, sondern auch als den Klügeren - insgeheim doch ganz gut weiß: "Ich will darauf hinaus, daß du dir nur anschauen mußt, wie die Leute hier leben, egal ob die Deutschen oder die Ausländer, die schon lange da sind. Sogar einigen von uns geht es inzwischen ganz gut. Ich kann das ganze Geschwätz nicht mehr hören: ,Wenn der Krieg ausbricht, gehen wir zurück.' Das ist doch nichts als Scheiße. Keiner will von hier weg." Von den beiden Säufern ist der stille Arben, der in Albanien vor der Klassenkeile immer in die Bücher davonging, jenseits der Schulhof- und Gangwelt der Stärkere. Er muß seine Schreibmaschine nur abstauben.

"Ein Ruck geht durch den Waggon, und der Zug setzt sich in Bewegung. Es wird Zeit, daß ich mich zum Aussteigen fertigmache." So lauten die Schlußsätze des Romans. Einer der beiden ist aus seinem Traum erwacht. Der "Glanz der Fremde" zergeht vor der eigentlichen Arbeit, die jetzt beginnen muß. Nicht den Beginn revolutionärer Politik markiert jenes Erwachen, wie es Mohr und Berger 1975 noch scheinen mußte, sondern den einer Integration - wie die individuelle Reformpolitik des Verhältnisses zwischen dem Eigenen und dem Fremden in Wirklichkeit heißt.

STEPHAN WACKWITZ

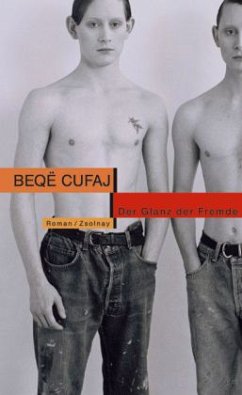

Beqë Cufaj: "Der Glanz der Fremde". Roman. Aus dem Albanischen übersetzt von Joachim Röhm. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2005. 225 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Sibylle Becker-Grüll würdigt diesen Roman über die beiden Kosovo-Albaner Arben und Rifat, die beide unabhängig voneinander illegal nach Deutschland gekommen sind, zwar als "ambitioniert", findet ihn aber zumindest "zwiespältig". Während ihr der erste Teil, in dem die von Diskriminierung und Angst geprägte Kindheit und Jugend Arbens geschildert wird, ganz eindrucksvoll erscheint, stört sie der Wechsel zum lockeren Lebenswandel Rifats als allzu "unvermittelt". Die Lebensläufe der beiden Hauptfiguren "beziehungsreich zusammenzubasteln", ist dem Autor ihrer Ansicht nach nicht recht gelungen. Die Konstruktion wirkt ihr mitunter zu gewaltsam.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH