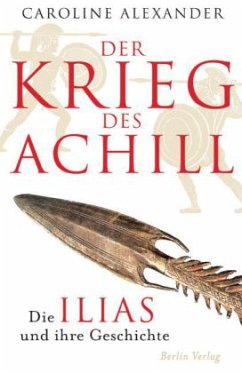

Caroline Alexander stellt nach ihren Bestsellern über Ernest Shackletons Expedition mit der Endurance und über die Meuterei auf der Bounty erneut ihr großes Können unter Beweis. Eine kongeniale Einführung in Homers Ilias, eines der größten Bücher der Menschheit. Schon ihre Bücher über Shackletons Südpolexpedition mit der Endurance und über die Meuterei auf der Bounty behandelten wahrhaft epische Stoffe, doch nun wendet sich Caroline Alexander dem Epos schlechthin zu: der Ilias des Homer, einem der einflussreichsten Kunstwerke, die je geschaffen wurden. Mit einem stupenden Wissen, das auf jahrelangen Recherchen basiert, und ihrer schriftstellerischen Brillanz macht sie den vor bald 3000 Jahren entstandenen Text in einer Weise zugänglich, die ihresgleichen sucht. Nicht nur öffnet sie uns Lesern die Augen für die Fülle an faszinierenden Geschichten, Facetten und Details. Sie liefert auch eine meisterhafte, ja geradezu bewegende Deutung des Geschehens und der Protagonisten, allen voran des zornigen und zutiefst tragischen Helden Achilles und des trojanischen Prinzen Hektor, dessen ebenso mutiger wie chancenloser Zweikampf mit Achill einen der dramatischen Höhepunkte der Ilias darstellt. Für Alexander ist die Ilias in ihrem Kern eine Erzählung über den Krieg mit all seinen verheerenden Begleiterscheinungen und über die existenziellen Fragen des Menschen: über seine Beziehung zu den Göttern und zu seiner Gemeinschaft, zu Ehre, Liebe, Sterblichkeit und Tod. Aus dieser Perspektive entpuppt sich das Epos gerade nicht als Heldengeschichte, als die sie immer wieder gelesen wird, sondern vielmehr als eine ebenso beispiel- wie zeitlose Abrechnung mit der Sinnlosigkeit jeden Krieges. Souverän und mitreißend geschrieben, ist Der Krieg des Achill eine Hommage an einen der bedeutendsten Texte der Weltliteratur, einen Text, der sich mehr denn je als ein Schlüsselwerk menschlicher Erfahrung erweist.

Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.

Rechnungen

Retourenschein anfordern

Bestellstatus

Storno