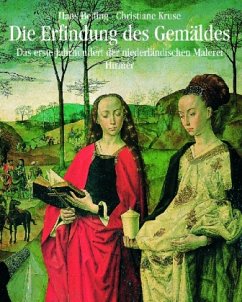

Die beiden Autoren legen hier nach langer Zeit erstmals wieder eine Gesamtdarstellung der frühen niederländischen Malerei vor und informieren über die spektakulären Neufunde wie auch über die Ergebnisse einer intensiven Forschungstätigkeit der letzten Jahrzehnte. Der prachtvoll ausgestattete Band folgt dem bewährten Konzept der Hirmer Monographien zur Kunst mit der Dreiteilung in Text - Tafelteil - Werkkatalog. Den Kern des Bandes bilden die ganzseitigen, durchweg farbigen Abbildungen von 144 Hauptwerken flämischer und holländischer Malerei, welche mit den Vorläufern van Eycks um 1400 beginnen und mit einer Auswahl aus Boschs Werk aus den Jahren nach 1500 enden. Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht das Gemälde, das hier erstmals als eine Kunstgattung sui generis ernstgenommen wird und aus seiner eigenen Ästhetik wie auch aus seinem Weltbezug erschlossen wird. Der dritte Themenkreis gilt den berühmten Altären der Zeit, die als Zeugen für einen öffentlichen Wettbewerb der Maler gedeutet werden. Der große Werkkatalog bietet die heute so dringend benötigte Einführung in ein Gebiet, dessen Zusammenhang angesichts der unübersichtlich gewordenen Spezialuntersuchungen neu ins Gedächtnis gerufen werden muß.

Was die Elstern sagen und was Hans Belting nicht sieht: Der Blick ins Paradies als Erfindung des Gemäldes / Von Anita Albus

Es scheint ein Sonntag zu sein. Häuser, Gärten, Felder und Weinberge sind bestellt, alles Menschenwerk ist vollbracht. Nun kann man allein oder in Gesellschaft die Uferpromenade entlangspazieren, die Mühlschiffe in Augenschein nehmen, den Blick durch die Zinne hinab auf das bunte Getümmel werfen oder in die bläuliche Ferne schweifen lassen, wo entlegene Orte wie Luftspiegelungen unter einer schneebedeckten Gebirgskette schimmern; oder man wandert zu zweit den verschlungenen Pfad zwischen Weinbergen hinauf in den Wald auf dem Hügel, hält ein Schwätzchen mit dem Nachbarn unter der Linde auf dem Vorstadtplatz, besucht Freunde und Verwandte am anderen Ufer, die am Fenster Ausschau halten oder in der Tür stehen, um ihre Gäste zu empfangen; die einen sind zu Fuß unterwegs, die anderen zu Pferde, oder sie rudern in kleinen Barken über den spiegelnden Fluß; zahlreiche Kirchen laden zur Andacht ein - zum Predigen ist nicht die Zeit; in der Biegung des Flusses, hinter dem verwunschenen Schloß auf der Insel, stehen Kinder am Strand und lassen flache Steine über die glatte Oberfläche des kristallklaren Wassers hüpfen, während hoch oben am azurblauen Firmament ein Schwarm Zugvögel seine pfeilgerade Bahn zieht. Sehr fern und blaß schwimmt im leuchtend gelben Bereich des Himmels neben dem Kapitell in der ersten Arkade die fast volle Scheibe des Mondes.

Die Eroberung der dritten Dimension, im 13. und 14. Jahrhundert vorbereitet, kam im 15. Jahrhundert in der Malerei zur Vollendung. Ein neues Verhältnis zur Welt tut sich darin kund. Es geht nicht mehr um die Wiedergabe überlieferter Schemata, das ideale Bild in der Seele, wie es dem Mittelalter vor Augen stand. Die Lider öffnen sich und erwidern den Blick der Welt. Die Mannigfaltigkeit der Dinge kommt im Licht des unendlichen Raumkontinuums zu einer nie dagewesenen Einheit. Im Bild der "Madonna des Kanzlers Rolin" erreicht der wahre Schein einen Grad, dem nichts Vergleichbares an die Seite zu stellen ist. Auf nicht mehr als 62 mal 66 Zentimeter hat Jan van Eyck die Fülle einer ganzen Welt eingefangen. Der Schauplatz ist die Halle eines romanisch anmutenden Palastes auf einer Anhöhe über Stadt, Land und Fluß. Die Hauptdarsteller: Der Stifter der Tafel, Kanzler Philipps des Guten, Nicolas Rolin, kniet, die Hände über einem Stundenbuch gefaltet, vor der Jungfrau, die ihm ihren Sohn entgegenhält. Die schwere, mit Edelsteinen und Perlen besetzte Krone der Mutter Gottes schwebt über ihrem gescheitelten Haupt in den Händen eines Engels, dessen regenbogenfarbene Flügel mit Pfauenaugen übersät sind. Vielleicht sieht der Vieläugige die Reuezüge des Malers in einer tieferen Schicht des Gemäldes: den später getilgten Geldbeutel, der dem so mächtigen wie skrupellosen Rolin am Gürtel hing.

Georges Chastellain, Chronist am burgundischen Hof, beschreibt die Machenschaften des Kanzlers mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung: Er trachtete, "alles ganz allein zu regieren und durch seine Hände laufen zu lassen und auf sich zu nehmen, sei es nun für Krieg, Frieden oder Finanzangelegenheiten. (. . .) Er erntete immer auf Erden, wie wenn die Erde ewig für ihn wäre, wodurch ihm sein Verstand vom Wege abkam und ihn seine Klugheit töricht werden ließ, da er kein Maß halten (. . .) konnte."

Kein Schutzheiliger vermittelt zwischen der Verkörperung irdischer Machtvollkommenheit und der Inkarnation göttlicher Weisheit. Der Stifter ist so groß wie die Himmelskönigin, und die Halle im Verhältnis zu klein, um eine wirkliche Halle zu sein. Die gepflegten Hände artig gefaltet, posiert Rolin mit stoischem Ernst in einer schweren, nerzverbrämten Goldbrokatrobe. Man meint etwas wie Ungeduld über die Länge der ihm abgenötigten Sitzung in seinen Zügen zu lesen, den steilen Falten zwischen den Augenbrauen, dem so gar nicht andächtigen, ins Leere gerichteten Blick. Man sieht es ihm an: Er war ein Mann der Tat, nicht der Kontemplation. Ein leichtes Pentimento im Nacken verrät eine späte Korrektur seiner Dickschädeligkeit. Allein, so machtbesessen, unbeugsam und habgierig die Geschichte ihn überliefert, das Bild zeigt einen Menschen in seiner widersprüchlichen und rätselhaften Einzigartigkeit. Rolinhafter hätte niemand ihn malen können. In der Wiedergabe kostbarer Materialien - Stoffe oder Pelze, die wirken, als seien sie Faden für Faden und Haar für Haar mit dem Pinsel rekonstruiert - konnten Zeitgenossen und Nachfolger Van Eycks wetteifern. Etwas anderes ist die Darstellung menschlicher Haut, die wirkt, als ob sie atme. Niemand konnte darin mit dem großen Jan konkurrieren.

Verglichen mit der zarten Haut des Kindes, dem mädchenhaften Schmelz der Jungfrau, ist die Haut Rolins derb. Mit dem Auge eines Geologen, der aus der Erdkruste ihre Entstehungsgeschichte abliest, hat der Maler die unterschiedlichen uren der Epidermis studiert. Jede Besonderheit, und sei sie noch so ephemer, ist festgehalten. Eine Ader wölbt sich unter der rasierten Schläfe Rolins, eine Fleischwarze markiert seine Wange, und ein Wirbel im Haar sträubt sich gegen den kreisrunden Schnitt.

Das Panorama zwischen den Säulen der offenen Arkade nimmt vom Paradiesgärtlein bis zum Firmament ganze 32 mal 28 Zentimeter ein. Mit den wechselnden Lichtverhältnissen im Museum verwandelt sich die Atmosphäre des Bildes, und so hat man es mal als Morgen, mal als Abend interpretiert. Das Stundenbuch auf dem mit blauem Samt verhüllten Betschemel gibt keinen Hinweis auf die Zeit, denn der erweist sich unter der Lupe als Buchstaben-trompe-l'oeil. Aber auf dem Mantelsaum der Madonna sind zwischen Perlen und Edelsteinen mit Goldfäden Worte gestickt, die, bald sichtbar auf der krapplackroten Seide, bald im üppigen Faltenwurf verborgen, zum Marienofficium gehören. Dieses "Matutin" genannte Gebet verherrlicht Maria mit Versen aus dem 24. Kapitel des Buches Jesus Sirach, in dem sich die Weisheit inmitten ihres Volkes selbst lobt: "In der Stadt - von ihm geliebt gleich mir - ließ ich mich nieder, und in Jerusalem ist mein Machtbereich."

Die Matutin gehört zur achten Stunde der Nacht und wird um zwei Uhr morgens gebetet. Achtstrahlig ist auch der Stern auf den Marmorfliesen der Halle, der achtmal auf acht Bahnen teils sichtbar, teils von den Gestalten verdeckt ist. Die Pythagoräer setzten das Quadrat der Acht in Beziehung zur himmlischen Weisheit, die das Weltganze so sinnvoll angeordnet hat. Acht Speichen hat das Rad der Fortuna, acht Menschen wurden in Noahs Arche gerettet, acht ist die Zahl der Wiedergeburt durch die Taufe, der Auferstehung und des ewigen Lebens - am achten Tag beginnt eine neue Zeit.

Der sonnendurchflutete Tag ist zugleich eine überhelle Nacht, weshalb auch der Mond am Himmel steht. Seine Sichtbarkeit verdankt sich einer übernatürlichen Konjunktion. Das arkadische Licht, in dem alle, so fern und winzig sie auch scheinen, ihre besondere Gestalt bewahren, kommt von einer Sonne, die nie untergeht: Die Orientierung der Kathedrale verrät, daß die Lichtquelle diesseits des Bildes im Nordwesten liegt, im achten Strahl der Windrose.

Die Rolin-Madonna zeigt die Welt aus einer Perspektive und im Licht Gottes, der sieht, daß es gut ist, wie sich jedes Ding oder Lebewesen seiner Einzigartigkeit freut. Wohl gibt es Schatten, aber keine Finsternis. Dunkelheit ist nicht schwarzes Pigment, sondern das Ergebnis einer Vielzahl transparenter Farbschichten, die den Weg des Lichts in geheimnisvolle Tiefen verzögern. In dieser Welt ist alles vertraut und doch anders als im wirklichen Leben. In unseren Gärten sind Iris, Akelei und Maiglöckchen verblüht, wenn sich die weißen Trompeten der Madonnenlilien öffnen. Im Mariengarten blühen Rosen, Päonien und Maiglöckchen, Iris, Akelei und Lilie zur gleichen Zeit. Das Bild ist eine paradiesische Aussicht vom himmlischen Jerusalem, in dem alle Gegensätze aufgehoben sind. Biblische und burgundische Geschichte, Nähe und Ferne, Tag und Nacht, Licht und Schatten bilden eine vollkommene Einheit, in der es keiner Vermittlung bedarf zwischen erlöstem Menschen und sterblichem Gott. Van Eyck zeigt nicht den Himmel auf Erden, sondern die in den Himmel gehobene Welt, die der wirklichen zum Verwechseln ähnlich sieht. Nur werden die Tore der Stadt nie verschlossen, "denn da wird keine Nacht sein", wie es die Offenbarung des Johannes verheißt.

In der Mitte des optischen Quadrats, zwischen Welt und Palast, im Fadenkreuz der Vision des Malers, steht ein Mann im pelzverbrämten blauen Rock mit rotem Turban an der Zinne. Seine Gestalt wirft einen Schatten auf das Gemäuer, von dem sich sein markantes Profil abhebt. Er hält einen Stab in der Hand, an dem man den Hofbeamten erkennt, und scheint darauf zu warten, daß sich sein Bruder ihm wieder zuwendet, der - mit schwarzem Turban und in schwarzen Strümpfen - ewig in die Tiefe späht. So steht er mitten im Bild, das er gemalt hat, und riskiert einen Blick aus dem Augenwinkel auf den Betrachter.

Sein Werk hat den Kunsthistorikern viele Rätsel aufgegeben. Über die beiden Elstern auf dem Gartenweg haben sie sich vergeblich den Kopf zerbrochen. Was haben zwei Unheilsvögel, bekannt für ihre diebische und geschwätzige Natur, in einem Garten verloren, der mit seinen Blumen die Tugenden der Jungfrau verherrlicht? Die Untersuchung des Bildes hat zwei Pentimenti sichtbar gemacht, die die Komposition veränderten. Wer, wenn nicht Rolin, sollte bewirkt haben, daß der Geldbeutel an seinem Gürtel aus dem Bild verschwand und der gesenkte Arm des Jesuskindes sich zum Segen erhob? In der Darstellung des Stifters sollte nichts an seine notorische Habgier erinnern. So wird der listige Stratege, als er die Vorzeichnung auf dem Kreidegrund begutachtete, zwei kleine "aber" in ein großes Lob des Malers gehüllt haben. Aber der Geldbeutel! Aber der Segen! Der erste mußte getilgt, der zweite herbeigemalt werden. Der undankbaren Welt, die nur auf seinen Beutel schielte und dabei seine segensreiche Staatspolitik, seine barmherzigen Werke übersah, wollte er das makellose Bild seiner Heilswürdigkeit entgegenhalten.

Die Infrarot-Reflektographie des Bildhintergrunds hat ergeben, daß die zahllosen Details in der Vorzeichnung nicht enthalten sind. Vielleicht sind die Elstern unvorhergesehen ins Bild geflogen? Die Gelehrsamkeit Van Eycks, seine Kenntnis antiker Autoren ist durch verschiedene Quellen belegt. Manche Bilder enthalten Anspielungen auf Ovid, und so wäre es nicht verwunderlich, wenn sich die tückischen Vögel einer Verwandlung verdankten, die in den Metamorphosen beschrieben wird: "Ihr Schicksal beklagend, saßen dort im Gezweig die alles äffenden Elstern." Bei Ovid sind es ihrer neun. In ihrem "Hochmut der Zahl" erdreisteten sich einst die neun Töchter des reichen Pierus, mit ihrem Gesang die Musen herauszufordern. Sie setzten mit einem klangvollen Lügenlied die Götter herab und priesen den hundertarmigen Typhoeus, "der es gewagt, einen Sitz in des Äthers Höhen zu hoffen". Als sie den Wettstreit verloren, schmähten sie auch noch die siegreichen Göttinnen. Darauf sprach Kalliope, die schönstimmige Muse: "Weil euch nicht genügt, durch den Wettkampf schuldig geworden zu sein, weil zur Schuld ihr das Schelten noch fügt und weil auch unsrer Geduld eine Grenze gesetzt ist, so werden jetzt zur Bestrafung wir schreiten und tun, wozu der Zorn uns rät", und schon wuchsen den spottenden Töchtern des Reichen die Nägel zu Krallen, mit Flaum und Gefieder bedeckten sich ihre Arme, und seit sich ihre Gesichter zu Schnäbeln spitzten, bleibt von ihrem Gelächter nur noch ein schackernder Laut.

Als Verkörperungen der krächzenden Kritik des Kanzlers wären die beiden Elstern mit ihrer notorischen Habgier ein phantasievoller Rachezug des Künstlers. Er besiegte die aufgezwungenen Pentimenti, indem er sie mit Schwingen versah. Diese Bedeutung der Elstern mußte den Zeitgenossen verborgen bleiben, aber ein gewitzter Betrachter konnte sich sagen: Wenn ein Rolin das himmlische Jerusalem bewohnt, dann können auch Elstern in einem Tugendgarten hausen. Der Stifter selbst wird sich kaum um so nichtiges Geflügel gekümmert haben, nachdem er mit Gottes Segen "in des Äthers Höhen" dargestellt war.

Ob man die Elstern mit Ovid verknüpft oder in ihnen alltägliche Vögel sieht, Elstern, die nichts als Elstern sind, wie der Kunsthistoriker Hans Belting in seinem neuesten Werk "Die Erfindung des Gemäldes" vorschlägt, bleibt eine Frage der Anschauung. In der Bildsprache des 15. Jahrhunderts verkörperten die Nesträuber den Zweifel am Heil. Die Stelle des Mannes an der Zinne wurde in der Ikonographie der Zeit von dem Engel der Offenbarung eingenommen, der das messianische Jerusalem schildert und mit seinem Maß-Stab die Dimensionen der Stadt angibt. In meiner Deutung hat der Maler seinen Platz eingenommen. Belting vermutet in der Figur einen Mann mit Blindenstock, dem er keine weitere Bedeutung beimißt. Der liebe Gott steckt jedoch im Detail und in jedem Detail, ob Mann oder Elster, weil jedes Detail auf das Ganze verweist. Das Sammeln historischer Fakten ist das eine, etwas anderes ihre Verknüpfung zum lebendigen Bilde einer Zeit, von der uns mehr als ein halbes Jahrtausend trennt.

Belting wurde berühmt mit seiner posthistorischen These vom Ende der Kunstgeschichte, die gerade in einer revidierten Fassung im Beck Verlag wiederaufgelegt wurde, und mit seiner "Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst: Bild und Kult". Seinem medienorientierten Blick stellt sich die Malerei der frühen Flamen als eine "gleichsam aus dem Nichts" hervorgetretene "Erfindung" dar. Ihre Entwicklung bis zu Hieronymus Bosch bezeichnet er als "Explosion fortschrittsgläubiger Dynamik". Da er die geistesgeschichtlichen Wurzeln kappt, die zur Antike und bis zu den Vorsokratikern zurückreichen, kann er auch die Ausläufer nicht wahrnehmen, die unsere Zeit mit dem 15. Jahrhundert verbinden. Wenn er nun gerade in einer Kunst, in der die Versöhnung des Sinnlichen mit dem Intelligiblen ihre vollkommenste Gestalt gefunden hat, einen Dualismus zu erkennen glaubt, spiegelt sich darin sein eigner Dualismus; wenn er aus Panofskys Deutung der frühen Niederländer eine Spaltung zwischen Form und Inhalt zu lesen meint, wird seine eigene trennende Sicht offenbar. Wer die Voraussetzungen des eigenen Denkens nicht reflektiert, läuft immer Gefahr, Geschichte zu usurpieren.

Liebhaber flämischer Malerei werden in dem Prachtband des Hirmer Verlages viel Stoff für ihre Neugier finden, von Hans Belting und seiner Mitarbeiterin Christiane Kruse fleißig zusammengetragen. Wer jedoch das Wunder der Malerei Van Eycks verstehen will, die Entfaltung der Sichtbarkeit des Unsichtbaren in der vielschichtigen Kunst vom Maître de Flémalle bis Hieronymus Bosch, der ist allemal auf Panofskys "Early Netherlandish Painting" angewiesen, ein Werk, das ausgerechnet in Deutschland bis zum heutigen Tag auf die Übersetzung wartet.

Hans Belting und Christiane Kruse: "Die Erfindung des Gemäldes". Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei. Hirmer Verlag, München 1994. 552 S., mit 262 Farbtafeln und 137 Abb., geb., 268,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main