Die Ehe der wohlhabenden Den Haager Bürgerin Cornelie liegt in Scherben. Resigniert flieht sie nach Rom, wo sie bald Bekanntschaften schließt und eine Affäre mit dem attraktiven Patriziersohn Duco beginnt. Doch die steht von Anfang an unter einem schlechten Stern: Während er sich für die antike Schönheit der Stadt begeistert, brennt in Cornelie der Wunsch, ganz im Heute zu leben und sich schreibend von der Vergangenheit zu emanzipieren. Die Liebenden bleiben sich fremd, scheitern am ewigen Widerspruch von Kunst und Leben. Dekadenz und Pessimismus des niederländischen Bürgertums sind die Themen dieses Roman, der seit über acht Jahrzehnten wieder in einer Neuübersetzung vorliegt. In ihm ist auch sein früher sozialkritischer Ansatz noch deutlich erkennbar: Als Cornelie am Ende ihr Vermögen verliert, steht ihre Ungebundenheit auf dem Spiel. Schmerzhaft werden ihr "die langen Linien der Allmählichkeit" bewusst.

Louis Couperus beunruhigt noch heute / Von Joachim Kalka

Der Manesse Verlag legt einen Band aus dem umfangreichen Werk von Louis Couperus (1863-1923) vor. Die Versuche, den Autor in den letzten Jahren den deutschen Lesern vorzustellen, waren wenig erfolgreich. Daß es diesem Buch anders erginge, wäre zu hoffen. Couperus, dessen Vater als Regierungsbeamter auf Java tätig war, verbrachte dort fünf Jahre seiner Kindheit und Jugend; eine lebenslange Neigung zum Exotismus, der als Trumpfkarte gegen die honette Bourgeoisie seiner Heimat ausgespielt wurde, mag mit diesem frühen Erleben zusammenhängen. Sein erster Roman jedoch, nach dessen großem Erfolg 1889 der Autor seinen Lehrerberuf aufgeben konnte, war eine realistische Gesellschaftsschilderung aus seiner Heimatstadt Den Haag. Fortan wechselten sich in dem umfangreichen OEuvre Realismus und Exotik ab - letztere gerne im Bunde mit einer phantastisch überhöhten Antike: Heliogabal, Alexander. In glücklichen Momenten nähert sich das Schaffen Couperus' jener eigenartigen Synthese aus exaktem Naturalismus und phantastischem Symbolismus, wie sie in jener Zeit vor allem auf dem Theater sichtbar wird.

Mit einem - größeren - Zeitgenossen wie Thomas Hardy sowie mit den französischen Naturalisten teilt Couperus ein fasziniertes Interesse am "Schicksalhaften". Während manche früheren Werke noch eine Art Zolaschen Determinismus zugrunde legen, wird dann das Thema komplexer (und vielleicht wirklich in gewisser Weise "orientalischer"): Der Zwang, der uns beherrscht, ist nicht weniger lähmend, aber es bleibt unbegreiflich - es können nicht mehr irgendwelche biologistischen oder milieutheoretischen Hilfskonstruktionen zu seiner Erklärung bemüht werden. Er dominiert als ungelöste Frage. Der deutsche Titel des nun in einer guten Übersetzung vorgelegten Werkes - "Die langen Linien der Allmählichkeit" - ist eine schöne, treffsichere Abwandlung des etwas anders lautenden Originals: "Langs lijnen van geleidelijkheid" ("Die Linien der Allmählichkeit entlang"). Diese Formulierung schlägt das Zentralthema an, das sowohl in den Gesprächen der Romanfiguren wie in der Reflexionsprosa des Autors immer wieder anklingt: Wie finden die Menschen die "Linie" ihres Lebens? Der Begriff scheint naiv, aber er changiert doch recht komplex zwischen der Idee des sinnvollen Lebensplans; der Vorstellung von einer gültigen Form, die dem Wesen des Individuums entspricht; und so etwas wie der charakteristischen, befriedigenden Kontur der (ästhetisch aufgefaßten) Existenz. Der Gegensatz zur konsequent und unverwandt verfolgten Linie ist die Arabeske. Als das geheimnisvolle Prinzip, das Linien vorgibt, die nicht unsere sind, denen wir aber doch folgen, mag die "Allmählichkeit" gelten.

Insofern nimmt der durchaus realistische, das heißt mit gesellschaftlicher Realität (und etwas sensationeller Zufälligkeit) gesättigte Roman symbolistische Züge an. Er inszeniert den in der Literatur seiner Epoche beliebten Gegensatz zwischen den Welten des Nordens und des Südens mit einem ironischen Tableau des Tourismus: Die Heldin, eine junge, schöne, geschiedene Haagerin, begegnet in Rom einem Repertoiretheater von altbekannten Figurinen: spleenige Engländerin, intriganter Jesuit, naive amerikanische Erbin, verträumter Ästhet, verführerischer aristokratischer Mitgiftjäger. Doch ihr den Leser mit seltsamen Peripetien überraschendes Hin und Her zwischen den Männergestalten, ihre Kapitulation an der Brust des brutalen Ex-Ehemanns sind angelegt als Demonstration einer Unbegreiflichkeit, welche diese emanzipierte Frau (die sich in den ersten Kapiteln hinsetzt und eine politische Broschüre schreibt) einholt.

Die Lektüre dieses hundert Jahre alten Romans, der soviel von der Atmosphäre seiner verschollenen Moderne hat und so vertraut und so altmodisch wirkt, hat etwas unerwartet Bewegendes. Die Wiederkehr des vertrauten, banalen, unzufriedenen Kummers, dem man in der Gegenwart von Angesicht zu Angesicht mit einem Achselzucken begegnen würde, ist im Kostüm von 1900 beunruhigend. Er ist nicht "zeitlos", aber er gehört unabgegolten zur longue durée einer Neuzeit, in der als die "aktuellen Fragen" benannt werden: der Feminismus, der Sozialismus, der Friede. Können wir die Vergangenheit begreifen? Die Frage wird im Roman zwischen den Ruinen Roms immer wieder quasi gereizt gestellt; der Romananfang enthält eine hübsche Schilderung der schuldbewußten Irritation einer Rom-Touristin, der die Ewige Stadt gleichgültig bleibt. Der Roman legt die Frage nach einem Jahrhundert dem heutigen Leser wieder vor und wird selbst zu ihrem Gegenstand: Können wir seine Vergangenheit, die Vergangenheit seines Publikationsdatums 1900 noch begreifen? Sie ist uns sehr nahe, eine Lektüre des ein wenig unbeholfenen, ein wenig unheimlich-ratlosen Romans führt es dem Leser vor.

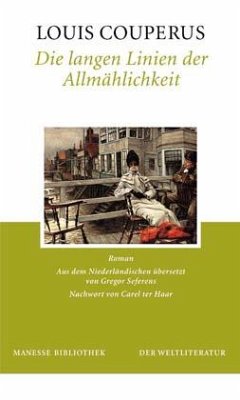

Louis Couperus: "Die langen Linien der Allmählichkeit". Roman. Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens. Manesse Verlag, Zürich 2002. 479 S., geb., 22,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Joachim Kalka hoff inständig, dass dieses Buch mehr Leser findet als die anderen in den vergangenen Jahren ins Deutsche übersetzten Bücher von Louis Couperus. Der Autor beschäftigte sich 1900 mit der Frage, wie und ob jeder seine Lebenslinie finden kann, ob es eine "Idee des sinnvollen Lebensplans" überhaupt gibt. Couperus schickt dazu seine emanzipierte Heldin nach Rom, wo sie eine Reihe "altbekannter Figurinen" trifft, um dann doch wieder bei ihrem brutalen Ex-Ehemanns zu enden. Für Kalka nimmt dieser mit "gesellschaftlicher Realität (und etwas sensationeller Zufälligkeit) gesättigte Roman symbolistische Züge" an, indem Couperus auf ein geheimnisvolles Prinzip verweist, das Lebenslinien vorgibt, "die nicht unsere sind". Die Grundfrage des Buches wirkt "so vertraut und so altmodisch" und hat damit etwas "unerwartet Bewegendes". Dass sie noch immer ungelöst bleibt, zeige dieser "ein wenig unheimlich-ratlose" Roman, so der Rezensent.

© Perlentaucher Medien GmbH"

© Perlentaucher Medien GmbH"

«Was sich wie das humoristische Setting für einen eleganten Konversationsroman ausnimmt, stellt sich schon bald als Ausgangspunkt für ein tragisches Lebensexperiment heraus, das der Autor mit dem Willen zur äußersten Konsequenz durch einen schicksalhaften Kreis treibt. Wir lesen heute die Bücher der europäischen Décadence mit einem fast geschwisterlichen Interesse, denn in der Zeit vor 1914 wurde so freimütig und kühn über alternative Lebensformen in Familie, Ehe und Liebe debattiert und dabei so viel ausprobiert wie erst wieder seit Mitte der 1960er Jahre. Frauenemanzipation, antiautoritäre Erziehung, Befreiung der Homosexualität, freie Liebe, Promiskuität: die Themen der Hippie-Bewegung standen in Europa schon einmal auf der Tagesordnung.» Süddeutsche Zeitung