Die Metzgereifachverkäuferin Emma Lochmüller hat nicht nur in Nattersheim ihre Anhänger, nein, im ganzen Landkreis weiß man von ihren Visionen, in Fleinheim, Dorfmerkingen und auch in Ebnat. Seit zwei Jahrzehnten ernährt sich die Emma von nichts anderem als der heiligen Kommunion, heißt es, außerdem zeigen sich an ihren Händen die Wundmale Christi, und zwar täglich, mit Ausnahme an Feiertagen. Was Pfarrer Humpf sehr gelegen kommt, werden die Gläubigen doch busweise nach Nattersheim gebracht, damit die Emma für sie beten kann. Nur der Bischof, der ist skeptisch und betraut einen gewissen Pater Dankward mit der Überprüfung der sogenannten Nattersheimer Phänomene, ausgerechnet ein Franziskaner, der als kritischer Geist bekannt ist... Martina Kieninger legt mit ihrem Roman ein fulminantes Debüt voller Sprachwitz und Fabulierfreude vor, das von den großen Sehnsüchten einer kleinen Welt erzählt und vom Eigensinn der vermeintlich Selbstlosen.

Aberwitzige Passionsgeschichten: Martina Kieningers Debütroman

Furios und in Zungen wie von Feuer fabuliert sich die gebürtige Stuttgarterin Martina Kieninger durch zwei oder drei verrückte Passionsgeschichten: Schon der Titel ihres Debütromans, "Die Leidensblume von Nattersheim", erzählt von seligen Boshaftigkeiten. Vielleicht muß man ganz weit weg sein, um so nah hinschauen zu können, daß die Schwierigkeiten und Schmierigkeiten einer urschwäbischen Unkenexistenz Überbrettl-Qualitäten bekommen. Und Martina Kieninger ist ganz weit weg: Seit einem Jahrzehnt lebt und arbeitet die 1966 geborene promovierte Chemikerin in Uruguay. Von Uruguay aus hat sie eine Karikatur hiesiger (Glaubens-)Verhältnisse gezeichnet, die anderswo wohl einen Proteststurm auslösen würde; in Klagenfurt im Jahr 2000 dagegen gab's viel Lob und etwas Literaturkritik.

Die selbsternannte "Heilandsemma", ein Hutzelweiblein, eine achtzigjährige Metzgereifachverkäuferin im Betrieb ihres Bruders, fühlt sich als Sprachrohr und Spiegelbild Jesu, komplett mit Stigmata, allfreitäglichen Todesqualen und wundersamen Heilkräften. Seit Jahren kämpft sie um kirchliche Anerkennung als Auserwählte, windet sich in Anfällen und verweigert alle Nahrung außer des Leibs Christi. Tschitschitsch hingegen würde alles tun, wird alles tun, um seinen "Schmuck der Gnade" - seine Stigmata - loszuwerden. Er versteckt die Hände in Plastiktüten, verscheucht adorierende Damen und will nur eines: in seiner Karriere als Schachspieler weiterkommen. Wegen der eiternden und scheußlich stinkenden Armfortsätze ist er aus der russischen Nationalmannschaft geflogen und hat nun einen Werkvertrag mit dem Ofterdinger Schachclub - dank Sponsor Büchele, dem Besitzer der lokalen Kühlschrank- und Tank-AG. Die beiden gezeichneten Gestalten und ihr "wissenschaftlicher" Gegenpart in Form der Firma HuKaTe, die ewiges Leben verspricht (die Toten werden tiefgefroren und, wenn der Fortschritt so weit fortgeschritten sein wird, wieder auferweckt), sind der Stoff, aus dem Kieningers Kabarett gemacht ist. Die erfahrene Internet-Literatur-Schöpferin treibt ihr Spiel mit den Personen und den Perspektiven - alle kommen zu Wort, von der verzweifelten, russischen Oma über eine geschäftstüchtig-geizige schwäbische "Fabrikle"-Erbin in spe bis hin zur schauenden Metzgerstochter. Die Autorin verknotet die Schnurren mit stilistischem Aplomb zum irrwitzigen Plot, nimmt dabei alle auf die Schippe, die Gläubigen, die Andersgläubigen und die Ungläubigen, und läßt doch keinen fallen. Im apostolischen Gewand orgelt sie - in frech verzerrten, aber selten falschen Tönen - die Kleinbürgerwelt des Kommerzes herauf und herunter. Und das macht, über weite Teile des Buches hinweg, schlicht Spaß.

Tschitschitsch ist es gar nicht recht, daß seine Hände wahrhaft heilen können. Und wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus - frei nach diesem biblischen Motto entzieht er sich schließlich der höheren, der allerhöchsten Berufung und schlägt seine Hände ab, derweil Emma sich immer noch müht, die ihren zum passenden Zeitpunkt zum Bluten zu bringen; dann zum Beispiel, wenn Skeptiker aus Kirchenkreisen zur Inspektion angereist sind. Wie etwa der todkranke Franziskanerpater Dankward, den die Heilandsemma heilt und der trotzdem, aus lauter Undank und Unglauben, an multipler Sklerose stirbt.

Es ist ein rechter katholischer Karneval, den Martina Kieninger da auf 290 Seiten veranstaltet - und wie an der Fasnet fehlt der derbe Kalauer, der plumpe Scherz nicht. Auch daß der Roman sich am Ende verläuft und nach dem langen, wilden Treiben doch ein wenig bleichgesichtig in seinem Kostüm hängt, gehört dazu. Oder wird zumindest augenzwinkernd verziehen.

ALEXANDRA KEDVES

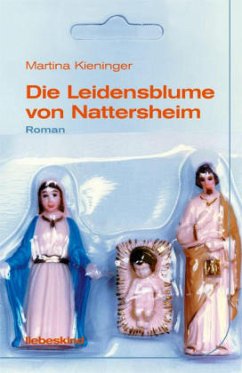

Martina Kieninger: "Die Leidensblume von Nattersheim". Roman. Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2005. 288 S., geb., 18,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Alexandra Kedves stockt schier der Atem angesichts der irrwitzigen "Passionsgeschichten", die die gebürtige Stuttgarterin in ihrem Debütroman entfaltet. Wahrscheinlich müsse man, um so über "Schwierigkeiten und Schmierigkeiten einer urschwäbischen Unkenexistenz" schreiben zu können einen großen Abstand haben, mutmaßt die Rezensentin, die es deshalb nicht wundert, dass die Autorin in Uruguay lebt. Im Mittelpunkt des Buches stehen eine an ihre Erwähltheit glaubende 80-jährige Metzgereiverkäuferin und ein Schachspieler, die beide mit "Stigmata" und Heilkräften gesegnet sind, der einen zur Freud, dem anderen zum Leid, erzählt die Rezensentin. Hier wird Heiliges und Profanes "auf die Schippe" genommen und in "frech verzerrten, aber selten falschen Tönen" fabuliert, so Kedves hingerissen, die sich während der Lektüre "über weite Teile" des Romans hervorragend amüsiert hat. Es ist ein "rechter katholischer Karneval", den Kieninger da inszeniert, und dazu gehören eben auch "derbe Kalauer", so die Rezensentin einsichtig, die es dem Roman gern verzeiht, dass er sich am Ende nach all dem "wilden Treiben" doch ein bisschen "verläuft".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH