So aktuell wie nie: eine junge Türkin auf der Suche nach der eigenen Identität

Toleranz ist nichts, was einem in die Wiege gelegt wird. Man lernt sie. So wie Rabia, die Enkelin eines sittenstrengen Istanbuler Patriarchen. Konfrontiert mit westlichen Einflüssen und dem Fremden auch innerhalb der türkischen Kultur, wird Bildung ihr Schlüssel zum Glück. Halide Edip Adivars unterhaltsamer Entwicklungsroman ist ein leidenschaftliches Plädoyer für kulturelle Offenheit.

Im Kleine-Leute-Viertel Sinekli Bakkal trägt niemand den Koran schöner vor als die kleine Rabia. So schön, dass sich der Polizeipräsident ihrer musikalischen Ausbildung annimmt und dem Mädchen den Blick in eine aufregend neue Welt ermöglicht. Sie begegnet Tanz und weltlichem Gesang, der Weisheit des Sufismus und einem italienischen Klavierlehrer, der keinem Disput aus dem Weg geht. Von der Gattin des Polizeipräsidenten erfährt Rabia endlich auch die Wahrheit über ihren Vater, den Schattenspieler und Freigeist, den die Mutter noch vor ihrer Geburt ins Exil hatte schicken lassen. Halide Edip Adivars Roman zeichnet ein differenziertes Panorama der türkischen Gesellschaft am Ende des Osmanischen Reiches. 1935 in englischer Sprache geschrieben und nur ein Jahr später von Adivar selbst ins Türkische übersetzt, gilt er in ihrer Heimat bis heute als populärer Klassiker.

Konak? Hafis? Sufismus? Hidrellez günü? Der ideale Türkei-Roman für Kenner wie Entdecker.

Toleranz ist nichts, was einem in die Wiege gelegt wird. Man lernt sie. So wie Rabia, die Enkelin eines sittenstrengen Istanbuler Patriarchen. Konfrontiert mit westlichen Einflüssen und dem Fremden auch innerhalb der türkischen Kultur, wird Bildung ihr Schlüssel zum Glück. Halide Edip Adivars unterhaltsamer Entwicklungsroman ist ein leidenschaftliches Plädoyer für kulturelle Offenheit.

Im Kleine-Leute-Viertel Sinekli Bakkal trägt niemand den Koran schöner vor als die kleine Rabia. So schön, dass sich der Polizeipräsident ihrer musikalischen Ausbildung annimmt und dem Mädchen den Blick in eine aufregend neue Welt ermöglicht. Sie begegnet Tanz und weltlichem Gesang, der Weisheit des Sufismus und einem italienischen Klavierlehrer, der keinem Disput aus dem Weg geht. Von der Gattin des Polizeipräsidenten erfährt Rabia endlich auch die Wahrheit über ihren Vater, den Schattenspieler und Freigeist, den die Mutter noch vor ihrer Geburt ins Exil hatte schicken lassen. Halide Edip Adivars Roman zeichnet ein differenziertes Panorama der türkischen Gesellschaft am Ende des Osmanischen Reiches. 1935 in englischer Sprache geschrieben und nur ein Jahr später von Adivar selbst ins Türkische übersetzt, gilt er in ihrer Heimat bis heute als populärer Klassiker.

Konak? Hafis? Sufismus? Hidrellez günü? Der ideale Türkei-Roman für Kenner wie Entdecker.

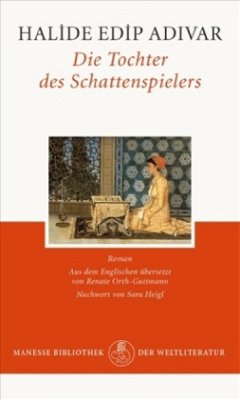

West-östliche Mentalitäten: "Die Tochter des Schattenspielers" ist ein großes spätosmanisches Panoptikum. Verfasst wurde es 1935 von der türkischen Autorin und Revolutionärin Halide Edip Adivar.

Wann, fragt sich der Rezensent, hat er zuletzt ein solches Buch gelesen? Als im eigenen Leserleben die Klassiker der europäischen Moderne noch zu entdecken gewesen waren! Nun taucht aus der unerwartetsten Ecke eines dieser Werke wieder auf, unseren in nichts nachstehend und doch so aktuell, als wäre es in den vergangenen siebzig Jahren nachgereift oder als hätten wir, die türkischen wie die europäischen Leser, jetzt erst die Reife für dieses Buch. Es ist ein Bildungs- und Zeitroman, ein Sittengemälde, ein Experimentallabor west-östlicher Ideen und Lebensentwürfe, eingebunden in eine fesselnde Geschichte, der es gelingt, den geistesgeschichtlichen Mehrwert wie selbstverständlich aus dem Plot herauswachsen zu lassen. Es soll Kritiker geben, die das Buch deshalb als Unterhaltungsliteratur bezeichnet haben - als würde man die "Buddenbrooks" oder die "Brüder Karamasow" als Trivialromane abtun, nur weil man sich mit ihnen nicht langweilt. Wer sich von Vorurteilen leiten lassen will, hat es bei der Autorin Halide Edip Adivar freilich leicht: Kann eine Frau, noch dazu eine Türkin, in den dreißiger Jahren (und nicht einmal in ihrer Muttersprache) ein so gutes Buch geschrieben haben?

Der Urknall, aus dem heraus sich dieser Mikrokosmos der spätosmanischen Gesellschaft entfaltet, ist die Mesalliance Emines, der Tochter des strengen, nach heutigen Begriffen fundamentalistischen Imams des "Fliegenkrämerviertels" (so auch der Titel der türkischen Fassung), mit Tevfik, ihrem Kameraden aus der Koranschule, der ein erfolgreicher Schauspieler und Kabarettist ist. Für die Ehe mit Emine muss er seiner als ehrlos geltenden Kunst abschwören, doch während seine Frau erfolgreich den Krämerladen managt, beginnt Tevfik abermals, seiner Berufung nachzugehen, und karikiert in seinen Stücken den Imam und schließlich auch seine verbiesterte Frau. Es kommt zur Scheidung, und auf Veranlassung des Imams wird Tevfik verbannt. Rabia, die hochbegabte Tochter der beiden, bildet der Imam zur Koransängerin aus. Auch Sabiha Hanim nimmt ihre Dienste in Anspruch, die Frau des Sicherheitsministers Selim Pascha, die einen Kreis von Künstlern und Intellektuellen um sich schart. In diesem Salon kommt die nach Art musikalischer Wunderkinder im Westen gefeierte Rabia mit der besseren Gesellschaft in Kontakt. Sie bildet die Klammer zwischen den Welten von Sultanshof und Fliegenkrämerviertel, von Tradition und einer Moderne, die im Buch durch den jungtürkisch gesinnten Sohn des Paschas und durch den italienischen Pianisten Peregrini vertreten ist.

Gleich mehrfach stiftet die Musik ungeahnte Gemeinsamkeiten. Einmal darf Rabia zum Fest der Geburt des Propheten im Sultanspalast vor den versammelten Frauen singen. "Ein Rauschen ging durch den Raum - die Frauen hatten sich erhoben, streichelten sich gegenseitig sanft den Rücken und begrüßten mit dem leise wiederholten ,Sei willkommen!' das Kind, das geboren wurde, um auf der Erde zu wohnen. Dass es ein Prophet war, schien in diesem Augenblick nicht wichtig. Ist nicht jedes Kind, das auf die Welt kommt, ein Bote Gottes? In dieser kollektiven Leidenschaft lag etwas sehr Menschliches, alle wurden mitgerissen von dem ekstatischen Gefühl der Erfüllung, das jede Frau nach der Niederkunft erfasst." Ja, dieser Roman ist auch ein Frauenbuch, eines freilich, wie man es sich auch als Mann wünschen darf, emanzipiert ohne Emanzenhaftigkeit.

Neben seiner Beschreibungskunst und dem subtil die Historie aufschließenden Plot begeistert der Text vor allem durch die feinsinnige Inszenierung der west-östlichen Mentalitäten und verschiedenen gesellschaftlichen und moralischen Positionen, die bis heute die Türkei zerreißen. Verkörpert Peregrini die westliche Rastlosigkeit, so übernimmt sein Freund, der Sufi-Scheich Vehbi Efendi, den ausgleichenden, das Übermaß von Individualismus zügelnden Widerpart. Trotz seiner Vorbehalte ringt er sich schließlich dazu durch, dem (pro forma zum Islam bekehrten) Peregrini und Rabia den Segen für eine Ehe zu geben - so gegensätzlich sie veranlagt sind, können sie ihre Gefühle füreinander nicht verleugnen.

Die realistisch geschilderte kulturelle Differenz des jungen Paars sorgt dafür, dass der Spannungsbogen des Buchs bis zum Ende durchgehalten wird. Die schwangere Rabia lässt sich gegen alle ihre Instinkte von Gynäkologen untersuchen und sieht sich schließlich vor die Wahl zwischen einer Abtreibung und dem damals noch lebensgefährlichen Kaiserschnitt gestellt. Doch Adivars spätosmanisches Panoptikum umfasst noch zahlreiche weitere Figuren und Nebengeschichten, die sich alle auf eigene Weise ins Gedächtnis einprägen, von den Kindern, die in Rabias Laden die Süßigkeiten stehlen, bis zu den draufgängerischen, aber gutmütigen Feuerwehrmännern des Fliegenkrämerviertels, mit ihrem unvergesslichen Wahlspruch "Feuer löschen, Herzen brechen!"

Ebenso erstaunlich wie dieses Buch aus dem Jahr 1935 ist Halide Edip Adivar selbst. Einundzwanzig Romane hat die 1964 verstorbene Autorin in ihren achtzig Lebensjahren verfasst, bereits 1916 wurde ein erstes Werk von ihr ins Deutsche übersetzt. Sie war die Weggefährtin Atatürks, bis sie sich mit ihm Mitte der zwanziger Jahre überwarf und nach England ins Exil gehen musste. Ihr Schreiben war Teil des politischen Kampfes für eine moderne Türkei, zugleich aber auch gegen die rabiate Modernisierungspolitik Atatürks. Wie der humanere Mittelweg auszusehen hätte, skizziert sie in diesem Roman, der ein Stück Weltliteratur auch insofern ist, als er zunächst auf Englisch für ein westliches Publikum geschrieben und dann von der Autorin ins Türkische übersetzt wurde. Die vorliegende deutsche Übertragung aus dem Englischen gleicht das Original mit der türkischen Fassung ab und ist am Ende vielleicht die schönste der drei, wie sich an der gelungenen Doppeldeutigkeit des deutschen Titels erweist (Original: "The Clown And His Daughter"). Hinter der Metapher vom Schattenspiel, einem Leitmotiv des Buchs, verbirgt sich die große Flüchtigkeit der menschlichen Existenz; der Schattenspieler aber ist niemand anderes als der Schöpfer.

STEFAN WEIDNER

Halide Edip Adivar: "Die Tochter des Schattenspielers". Roman. Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann. Manesse Verlag, München 2009. 592 S., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Mit großer Begeisterung hat Stefan Weidner diesen Roman der türkischen Schriftstellerin Halide Edip Adivar aus dem Jahr 1935 aufgenommen. Er lobt das Werk, das für ihn "Bildungs- und Zeitroman?, "Sittengemälde? und "Experimentallabor west-östlicher Ideen und Lebensentwürfe? zugleich ist, in den höchsten Tönen. Zum einen, weil es überzeugend ein faszinierendes "spätosmanisches Panoptikum? entwirft, zum anderen, weil es ungemein spannend und unterhaltsam zu lesen ist. Außerdem hebt Weidner die "Beschreibungskunst? der Autorin hervor sowie ihre sublimen Inszenierungen "west-östlicher Mentalitäten? und verschiedener gesellschaftlicher Positionen, die die Türkei bis heute polarisieren. Er bescheinigt der Revolutionärin Adivar, die sich in den zwanziger Jahren mit ihrem einstigen Weggefährten Atatürk überwarf und nach England emigrierte, in diesem Roman zu zeigen, wie für die Türkei ein menschlicher Mittelweg zwischen brutaler Modernisierungspolitik und konservativer Traditionen aussehen könnte. Das Werk zählt für Weidner ohne Frage zu den Klassikern der europäischen Moderne. Rundum gelungen findet er auch die Übertragung ins Deutsche.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH