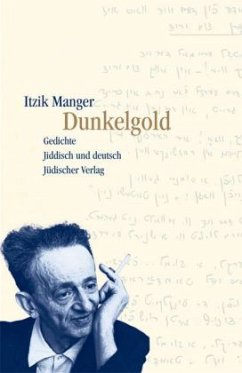

Itzik Manger, der »Prinz der jiddischen Ballade«, wurde 1901 in Czernowitz geboren. Er starb 1969 in Gedera (Israel). Die Welt dieses fahrenden Sängers, dieses genialen und trinkfreudigen »Troubadours«, wie er sich nannte, war das jüdische Osteuropa mit seinen rumänischen, galizischen, polnischen oder baltischen Landschaften und der jiddischen Kultur. Von 1928 bis 1938 lebte Manger in Warschau, der Metropole dieser Kultur. Es waren seine produktivsten Jahre. Durch die Vernichtung der osteuropäischen Juden gingen diese Welt und ihre Sprache unwiederbringlich verloren. Der Dichter überlebte im Exil in England, den USA und Israel. Doch in der Fremde erstickte sein Gedicht.

Itzik Mangers Lieder und Balladen vereinigen romantische und symbolistische Traditionen mit denen der jiddischen Folklore, Heimat- wird mit Weltdichtung verbunden. Dan Davin, der Manger 1950 in Edinburgh kennenlernte, schreibt: »Ich fühlte in ihm etwas von einem jiddischen Villon, von einem Nerval, von einem Rimbaud. Ich deutete ihm an, daß er, was Chagall mit Farben, mit Worten bewirke, und das schien ihm zu gefallen, denn er sah in Chagall einen Meister und einen Geistesverwandten.«

Efrat Gal-Eds Übersetzungen, die sich eng am Original halten, machen es zu einem Vergnügen, einen der größten jiddischen Dichter neu zu entdecken. Die Ausgabe präsentiert neben der deutschen Übersetzung den Text in hebräischer und, transliteriert, in lateinischer Schrift.

Itzik Mangers Lieder und Balladen vereinigen romantische und symbolistische Traditionen mit denen der jiddischen Folklore, Heimat- wird mit Weltdichtung verbunden. Dan Davin, der Manger 1950 in Edinburgh kennenlernte, schreibt: »Ich fühlte in ihm etwas von einem jiddischen Villon, von einem Nerval, von einem Rimbaud. Ich deutete ihm an, daß er, was Chagall mit Farben, mit Worten bewirke, und das schien ihm zu gefallen, denn er sah in Chagall einen Meister und einen Geistesverwandten.«

Efrat Gal-Eds Übersetzungen, die sich eng am Original halten, machen es zu einem Vergnügen, einen der größten jiddischen Dichter neu zu entdecken. Die Ausgabe präsentiert neben der deutschen Übersetzung den Text in hebräischer und, transliteriert, in lateinischer Schrift.

" Es lohnt sich überaus, Manger auf diesen ' Wegen der Sehnsucht ' zu begleiten und, in aller Ruhe, diese Seiten der Welt auch in sich selbst zum Klingen zu bringen. "

M. Lehmann-Pape, rezensionsseite.de März 2016

M. Lehmann-Pape, rezensionsseite.de März 2016

»... Efrat Gal-Ed gelang es, Lebensgeschichte und Werk Itzik Mangers in der Gesellschaftsgeschichte der Juden Europas zu orten und mit ihr zu verflechten.« Thomas Wohlfahrt Lyrik-Empfehlungen 2016