Das Greenhorn Ramon Kramer reist in den Wilden Westen und macht sich auf die Suche nach seinen Kindheitshelden: den Indianern. Bei den Blackfeet angekommen, tritt er von einem Fettnäpfchen ins nächste, geht in den Weiten Montanas fast verloren. Zwischen Fotografierverboten und Pfeil-und-Bogen-Jagden, Friedenspfeifen und St.-Pauli-Girls, Schwitz-Ritualen und Dixi-Klos stolpert er immer wieder über die Frage, was hier eigentlich echt indianisch ist und was nicht...Schließlich findet er Freunde fürs Leben.Nach 15 abenteuerlichen Sommern ist so ein herrlich skurriler, aber auch anrührend komischer Erlebnisbericht entstanden, in dem die romantischen Vorstellungen vom Indianerleben kräftig durchgerüttelt werden - sehr zum Vergnügen des Lesers.

Der Musikproduzent, Dokumentarfilmer und Autor Ramon Kramer begibt sich in fünfzehn Sommern zu den Idolen seiner und vielleicht unser aller Kindheit - den Indianern. Leitmotivisch bewegt den ambitionierten Ethno-Touristen bei seinen jährlichen Exkursionen zur Blackfeet-Reservation in Montana die Frage, "was eigentlich ,echt indianisch' ist und was nicht". Auf der Suche nach dem, was nach Unterwerfung, Landnahme und Umsiedlungspolitik von den Helden seiner Jugend übrig geblieben ist, stößt er zunächst bestenfalls auf kommerzielle Folklore und kulturelle Restbestände. So führt ihn die Fährte zu den "North American Indian Days" in Browning, einer mit ihren Trachten und Tipis an das Oktoberfest erinnernden Veranstaltung. Jedoch taucht Kramer im Bestreben, als Blutsbruder oder zumindest "Gesinnungsindianer" anerkannt zu werden, mit jedem Besuch bei den Schwarzfuß-Indianern tiefer in ihre Mythen und Kulte ein. Er erörtert gesellschaftliche Initiationen und Interaktionen, Gesänge und Sonnentänze, Gemeinschaftsrituale wie Namensgebungszeremonien oder das "Give Away", das Verteilen von Geschenken, wobei die eigentlichen Wohltäter die Beschenkten seien. Doch der Reservationsalltag hat mit Karl-May-Romantik nur wenig gemein. So evoziert das Buch Planspiele großer Konzerne, in den Bergen der Blackfeet nach Öl und Gas zu bohren. Aufschlussreich ist ferner der im Kapitel "Tipi-Aufbau für Anfänger" skizzierte Versuch des Autors, gemeinsam mit einigen als "Nachwuchs-Rapper" porträtierten Blackfeet-Jugendlichen, die sich darüber streiten, wie man "echt traditionell" vorgeht, ein Indianerzelt zu errichten. Auch der Traum, "in meiner indianischen Parallelwelt ein Bäumchen zu pflanzen" und in Montana mit einem Blackfeet eine Pferdezucht aufzuziehen, scheitert - am Alkoholismus seines Partners. Die eingangs aufgeworfene Frage scheint falsch gestellt und das originär Indianische infolge von Kolonialisierung, Missionierung und McDonaldisierung in kulturellen und religiösen Mischformen aufzugehen - so nehmen Blackfeet sowohl an kirchlichen Gottesdiensten als auch an Geisterbeschwörungen teil. Der Wilde Westen erscheint hier deshalb weniger als real erfahrbare, historisch rekonstruierbare Entität denn als Zufluchtsort der Phantasie der Wohlstandskinder: "Ich begriff, dass das, was ich suchte . . . nicht auf der Reservation zu finden ist, sondern nur in mir selbst."

sg.

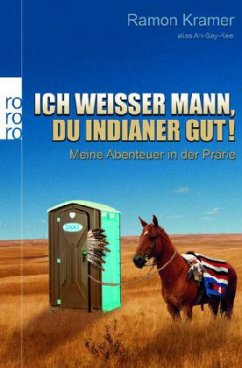

"Ich weißer Mann, du Indianer gut! Meine Abenteuer in der Prärie", von Ramon Kramer. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2008. 256 Seiten. Broschiert, 9,95 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Der Filmemacher Ramon Kramer ist zu den Schwarzfußindianern gereist, um sein Kindheitsbild von den Indianern zu überprüfen. Dabei herausgekommen ist ein Buch, dessen Cover schon die Richtung signalisiert, meint Wolfgang Müller: "Wahrer als 'Der Schuh des Mannitu!'" liest er dort. Müller kann mit dem "deutschen Bratwursthumor" nichts anfangen. Immerhin lernt man hier aber, meint er, wie sich die RTL-Comedy-Show auf das Selbstbewusstsein der "weißen Hochkultur" ausgewirkt hat.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH