Produktdetails

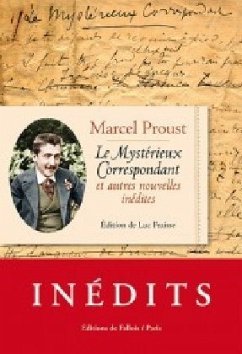

- Verlag: Editions de Fallois

- Seitenzahl: 188

- Erscheinungstermin: Oktober 2019

- Französisch

- Abmessung: 203mm x 143mm x 15mm

- Gewicht: 242g

- ISBN-13: 9791032102299

- Artikelnr.: 57897401

- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.