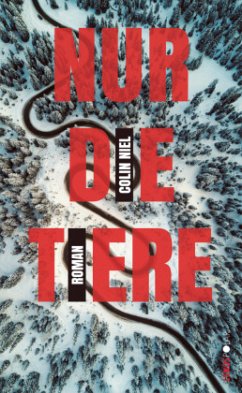

Évelyne Ducat verschwindet eines Tages spurlos, und das Städtchen im französischen Zentralmassiv rätselt. Es kursieren Gerüchte und Beobachtungen. Doch nicht alles wird der Polizei preisgegeben, denn hier in der abgeschiedenen Bergwelt hüten die Menschen ihre Geheimnisse. Die Sozialarbeiterin Alice hat ein Geheimnis mit ihrem Klienten Joseph, dem einsamen Schafzüchter. Und der verhält sich nach dem Verschwinden der Frau merkwürdig. Und in welcher Beziehung stand die Verschwundene zu der jungen Maribé, die eines Tages im Städtchen auftauchte und alle Blicke auf sich zog? Mit jedem Kapitel erhält eine andere Person das Wort, und ein neues Geheimnis, ein neuer Verdacht taucht auf, bis sich das Puzzle um Évelyne Ducats Verschwinden zusammenfügt. Colin Niels preisgekrönter Roman noir ist mehr als ein raffiniert konstruierter Krimi: Er gibt ebenso fesselnd Einblick in prekäre soziale Milieus und erzählt von der verzweifelten Suche nach Liebe.

Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.

Rechnungen

Retourenschein anfordern

Bestellstatus

Storno