Ist Afrika zum Untergang verdammt? Ein Kontinent, unfähig, sich selbst zu helfen? Keith B. Richburg, ein Schwarzer, aufgewachsen in Detroit, reiste drei Jahre lang als Korrespondent der Washington Post kreuz und quer durch Afrika. In diesem Buch zieht er eine bittere Bilanz. "Ich habe es satt weiterzulügen. Ich bin diese Ignoranz und Heuchelei über Afrika leid. Ich habe drei Jahre zwischen seinen Leichen gelebt... Glauben Sie mir, ich hasse Afrika und seine Menschen nicht. Was ich hasse ist die Brutalität und die Vergeudung menschlichen Lebens, die Ungerechtigkeit, mit der diktatorische Regime den Menschen ihre Würde rauben."

Ein Zeitungskorrespondent macht seinem Herzen Luft

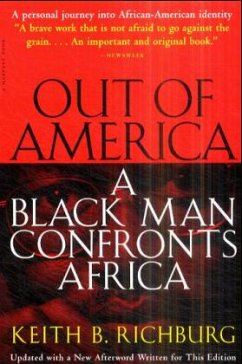

Keith B. Richburg: Jenseits von Amerika. Eine Konfrontation mit Afrika, dem Land meiner Vorfahren. Aus dem Amerikanischen von Ursula Locke-Groß. Quell Verlag, Stuttgart 1998. 333 Seiten, 39,80 Mark.

Es gibt viele rassistische Bücher über Afrika. Es lohnt nicht, sie zu lesen. Auch dieses Buch ist so eines. Sein Verfasser, ein amerikanischer Journalist namens Richburg, war mit Sitz in Nairobi drei Jahre lang Afrikakorrespondent der "Washington Post". Als Schwarzer in Detroit aufgewachsen, versuchte er, vom weißen Teil der Gesellschaft akzeptiert zu werden. "Untersteh dich, mit diesen schwarzen Kindern auf der Straße zu spielen. Die sind nichts für dich", zitiert er seinen Vater.

Auch in Afrika gibt Richburg sich nicht mit den Schwarzen ab. Sie sind nur Staffage für sein Bühnenstück "Die Unfähigkeit der Afrikaner". Ihr Elend, ihre Unzulänglichkeiten, Bürgerkriege, Traditionen, mangelnde Schulbildung, Andersartigkeit geben ihm Gelegenheit zu schmissigen Formulierungen. Wenn er überhaupt mit Afrikanern gesprochen hatte, "gingen sie zurück in ihre Welt und ich in meine". Die Kluft zwischen ihm und ihnen sei "zu groß", er "konnte sie nie überwinden".

Keine Kluft gab es angeblich zwischem ihm und diversen anderen amerikanischen und britischen, zynischen und trinkfesten Journalisten. Für diese von ihm mit Namen genannten Kollegen sind Aids und Krieg "normale Risiken in Afrika". Sie gelten ihm als "Afrikaveteranen", weil sie "schon" zwei oder drei Jahre vor ihm nach Nairobi gekommen waren. Diese Lehrmeister weisen ihm gleich die Richtung. Als Richburg seinen Vorgänger im Korrespondentenbüro bei der Ankunft in Nairobi auf den üblen Geruch in einem Vorort anspricht, entgegnet dieser: "Der Gestank? Zum Teufel, das ist Afrika!" Die zweite von ähnlichen Lektionen lautet: "Afrika laugt dich aus." Die Unfähigkeit der Afrikaner belegt er mit der Schwierigkeit, in Nairobi am Sonntag nach zehn Uhr abends eine Gaststätte mit warmer Küche zu finden. Für bemerkenswert hält er, daß ein Kollege auch nach drei Jahren noch nicht weiß, wo in Nairobi das Außenministerium liegt - schuld daran sei die kenianische Regierung.

Gleich mehrmals verkündet er, daß man in Afrika die Leichen nicht zähle (in der deutschen Ausgabe wird "bodies" unsinnigerweise mit "Körper" übersetzt). Er äußert Verständnis für eine Kollegin, der das Morden in Ruanda "das ganze Afrika-Bild für immer verändert" hat - haben die Kämpfe im ehemaligen Jugoslawien auch das Europa-Bild amerikanischer Reporter entsprechend verändert? Dann hat er herausgekriegt, daß die Polygamie in Afrika die Norm gewesen sei, obwohl es doch auch in Afrika nie mehr Frauen als Männer gab, und weiter, daß Ehebruch gesellschaftlich akzeptiert sei. In Wirklichkeit ist er in vielen, vielleicht den meisten afrikanischen Ländern sogar Straftatbestand. Nicht Nyerere und die Sozialisten haben in Tansania Suaheli als einheitliche Sprache eingeführt, sondern die deutschen Kolonialherren. Die Kalenjin sind nicht einer der kleinsten Stämme Kenias, sondern das zweitgrößte Volk. Die Hauptstadt Mogadiscio ist nicht typisch für Somalia und dieses Land im äußersten Osten des Kontinents nicht beispielhaft für ganz Afrika. Nach diesen und noch vielen anderen Unrichtigkeiten wirkt peinlich, daß der Autor sich über "die totale Unkenntnis in der schwarzen Elite Amerikas über Afrika" mokiert. Er sei "wirklich unvoreingenommen" nach Afrika gekommen, schreibt er, und behauptet doch gleich darauf, er "wollte Afrika mögen, die Menschen mögen". Enttäuschte Liebe ist ungerecht.

So beschreiben seine Schreckensbilder denn auch nicht Afrika. "Typisch Afrika" sagt sich leicht; man muß dabei nicht nachdenken. Würde Richburg, um Geschehnisse an seinem neuen Posten Hongkong zu charakterisieren, auch "typisch Asien" schreiben und damit alles von Israel und der Türkei über Afghanistan und Japan bis zu den Philippinen einschließen? "Wenn ich irgendwo hingehöre - falls es auf der Erde einen Ort gibt, wo ich kein Fremder bin - dann sollte es hier sein, in Afrika. Und ich verabscheue es." Mehrfach äußert der Verfasser seine Freude, daß seine Vorfahren, von Sklavenjägern gefangen, von grausamen Sklavenhändlern in Eisen und Ketten gelegt über den Atlantik verschleppt wurden, so daß er selbst nun Amerikaner sei. Diese persönliche Abrechnung mit dem idealisierenden Afrika-Bild vieler schwarzer Amerikaner ist in bitterer Kritik allgegenwärtig.

Richburg irrte sich, als er meinte, in Afrika müsse alles schon deswegen gut, harmonisch, positiv sein, weil es afrikanisch sei. Dieser Ansatz geht durch sein ganzes Buch. Aber ein Journalist, weiß oder schwarz, der die unsinnige Rassenfrage für wichtiger hält als die kulturellen Unterschiede zwischen Völkern, kann über Afrika nicht informativ berichten. Dieser Reporter verkörpert alles das, was schlecht ist am amerikanischen Journalismus: die flotte Schreibe ist ihm wichtiger als erst die Kenntnis und dann die Vermittlung der Tatsachen. GÜNTER KRABBE

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main