"Stopfkuchen gehört zu den literarischen Figuren, die man nie mehr vergisst." (FAZ)

Ein ungeklärter Mord überschattete einst die Kindheit von Eduard, Heinrich und Valentine. Als sie Jahrzehnte später wieder aufeinandertreffen, führt die überraschende Lösung des Falls zu der Erkenntnis, dass nichts so ist, wie es schien: In Wilhelm Raabes verblüffend modernem Roman haben scheinbar unschuldige Kinderscherze ungeahnte Folgen, und hinter der heimatlichen Idylle tun sich Abgründe auf.

Eduard, der Ich-Erzähler, kommt nach vielen Jahren im südlichen Afrika zurück in die deutsche Provinz. Die Horizonte eng, die Leute brav und bieder: Der Heimkehrer wiegt sich in dem Glauben, mit seiner Weltläufigkeit allen anderen haushoch überlegen zu sein. Doch er muss feststellen, dass niemand sonderlich beeindruckt ist - am wenigsten sein Jugendfreund Heinrich, "Stopfkuchen" genannt. Voller Nostalgie denkt Eduard an die gemeinsam verbrachte Zeit zurück. Der Freund hat eine ganz eigene Geschichte zuerzählen: von Quälereien, an denen Eduard nicht unbeteiligt war, und von einem Mord, für den ein Unschuldiger büßte. Plötzlich erscheint die verklärte Kindheit in vollkommen anderem Licht. Atemlos fiebert der Leser der Auflösung des Verbrechens entgegen und fragt sich dabei, wer hier der wahre Spießbürger ist: der freigeistige Stubenhocker oder der Weltenbummler mit seinem Abenteurerdünkel.

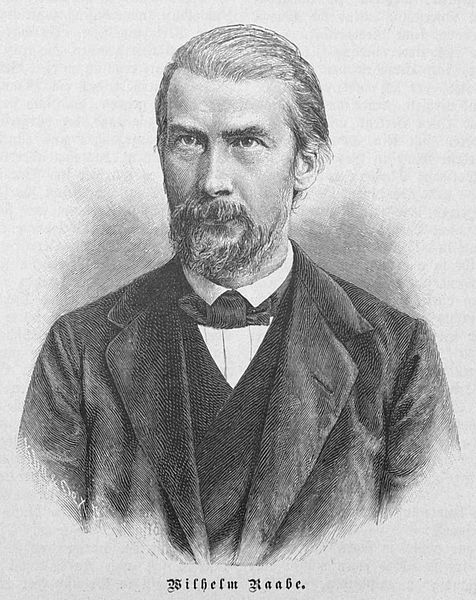

"Stopfkuchen" ist einer der modernsten Romane des 19. Jahrhunderts. Eindringlich erzählt Wilhelm Raabe (1831-1910) davon, wie früh zugefügte Schmerzen im Erwachsenenalter weiterwirken. Raffiniert verschränkt er Vergangenheit und Gegenwart seiner Figuren und entlarvt das Bedrohliche, das hinter dem Beschaulichen lauert.

Ein ungeklärter Mord überschattete einst die Kindheit von Eduard, Heinrich und Valentine. Als sie Jahrzehnte später wieder aufeinandertreffen, führt die überraschende Lösung des Falls zu der Erkenntnis, dass nichts so ist, wie es schien: In Wilhelm Raabes verblüffend modernem Roman haben scheinbar unschuldige Kinderscherze ungeahnte Folgen, und hinter der heimatlichen Idylle tun sich Abgründe auf.

Eduard, der Ich-Erzähler, kommt nach vielen Jahren im südlichen Afrika zurück in die deutsche Provinz. Die Horizonte eng, die Leute brav und bieder: Der Heimkehrer wiegt sich in dem Glauben, mit seiner Weltläufigkeit allen anderen haushoch überlegen zu sein. Doch er muss feststellen, dass niemand sonderlich beeindruckt ist - am wenigsten sein Jugendfreund Heinrich, "Stopfkuchen" genannt. Voller Nostalgie denkt Eduard an die gemeinsam verbrachte Zeit zurück. Der Freund hat eine ganz eigene Geschichte zuerzählen: von Quälereien, an denen Eduard nicht unbeteiligt war, und von einem Mord, für den ein Unschuldiger büßte. Plötzlich erscheint die verklärte Kindheit in vollkommen anderem Licht. Atemlos fiebert der Leser der Auflösung des Verbrechens entgegen und fragt sich dabei, wer hier der wahre Spießbürger ist: der freigeistige Stubenhocker oder der Weltenbummler mit seinem Abenteurerdünkel.

"Stopfkuchen" ist einer der modernsten Romane des 19. Jahrhunderts. Eindringlich erzählt Wilhelm Raabe (1831-1910) davon, wie früh zugefügte Schmerzen im Erwachsenenalter weiterwirken. Raffiniert verschränkt er Vergangenheit und Gegenwart seiner Figuren und entlarvt das Bedrohliche, das hinter dem Beschaulichen lauert.

Wer Wilhelm Raabe für einen betulichen Erzähler hält, kann nun noch einmal nachlesen - und sich erschüttern lassen

Wilhelm Raabe, der späte zumal, gilt als schwieriger Autor. Seine an Jean Paul erinnernde umständliche Erzählweise oder sein Desinteresse am bloßen Plot stehen in stärkstem Kontrast zu dem, was man von einem Schriftsteller des Realismus erwartet. Man mag dies als modern oder gar avantgardistisch adeln, breite Leserkreise schreckt dies eher ab. Und so dürfte es kein Zufall sein, dass kein Raabe-Text Popularität erlangt hat und Raabe der vielleicht am wenigsten gelesene der poetischen Realisten ist. Das lange Zeit bevorzugte Frühwerk gilt heute als tendenziell ungenießbar, das Spätwerk ist ein Fall für Spezialisten und Liebhaber.

Sein vielleicht bekanntester Roman "Stopfkuchen" liegt pünktlich zu Raabes hundertstem Todestag am kommenden Montag in gleich zwei neuen Ausgaben vor, als gewohnt schöne Leseausgabe im Manesse Verlag und als penible Wiedergabe des Erstdrucks in der Bibliothek der Erstausgaben des Deutschen Taschenbuch Verlags (herausgegeben von Joseph Kiermeier-Debre, 330 Seiten, 8,90 [Euro]). "Eine See- und Mordgeschichte" untertitelte Raabe in bewusster Irreführung der Leser sein Werk. Was kriminalistische Spannung evoziert, entpuppt sich als provozierend langatmig erzählte, handlungsarme Geschichte. Für die "Seegeschichte" ist dabei der Ich-Erzähler Eduard zuständig, ein Afrika-Reisender auf Heimatbesuch, der seine Erlebnisse auf der Rückfahrt festhält, für die "Mordgeschichte" hingegen sein Jugendfreund Heinrich Schaumann, genannt Stopfkuchen. Dieser ist inzwischen nicht nur rechtmäßiger Besitzer der Roten Schanze, eines von einem Wall umgebenen Bauernguts, sondern auch exklusiver Kenner der wahren Hintergründe des Mordes an dem Viehhändler Kienbaum, der dem einstigen Besitzer der Roten Schanze jahrelang nachgesagt wurde und ihn entsprechend stigmatisierte.

Stopfkuchen gehört zu den literarischen Figuren, die man nie mehr vergisst. Wie er kugelrund auf seiner schon als Kind heißersehnten Roten Schanze thront und in breiter Behaglichkeit sein Spiel mit Eduard, seiner Frau Valentine und nicht zuletzt mit dem Leser treibt, das ist so provokant enervierend, dass es schon wieder großartig ist. Er gilt in gängiger Lesart des Romans als lebenskluger Außenseiter, der dem weitgereisten Eduard und den Honoratioren der Stadt haushoch überlegen ist. Dem mag so sein, doch für ein antibürgerliches Idealbild trägt er zu viele irritierende Züge. Das philiströse Dauerrauchen, das völlige Desinteresse an Eduards Lebenslauf, die Kinderlosigkeit seiner Ehe oder die nicht weniger als grausam zu nennende Aufdeckung des wahren Mörders von Kienbaum machen ihn abgründiger, als er gemeinhin gesehen wird.

Raabes letztes, Fragment gebliebenes Werk liegt als Insel-Büchlein neu vor. Schon der Titel könnte kaum symbolträchtiger sein. "Altershausen" erzählt von der "letzten Reise", der "Lebens-Heimweh-Fahrt" des Geheimen Obermedizinalrats Friedrich Feyerabend an den Ort seiner Kindheit. Anlässlich seines siebzigsten Geburtstages scheint ihm all seine Berühmtheit auf einmal nichtig gegenüber dem ungetrübten Glück der frühen Jahre. Kurz entschlossen steigt er in den Zug, um in Altershausen in Erfahrung zu bringen, was von seiner Jugend noch übrig und was aus seinem besten Freund Ludchen Bock geworden ist.

"Altershausen" ist ein verstörendes Erinnerungsbuch und als solches ein echtes Alterswerk, das deutlich autobiographisch gefärbt ist. In vielfältigen Metamorphosen begegnet Feyerabend Gestalten seiner Kindheit wieder. Bollmann, der Hund des Vaters, Ritterbusch, das Kindermädchen, oder George, der Barbier, tauchen in veränderter Konstellation erneut auf. Einem Traum ähnelt Feyerabends Gang durch die Stadt, dem albtraumhafte Elemente beigesellt sind. Im Mittelpunkt aber steht das Schicksal des hochbegabten Kindheitsfreundes Ludchen Bock, der Feyerabend schon am Bahnhof begrüßt - als im Stadium der Kindheit verharrender Kofferträger. Er hat den von Feyerabend imaginierten Sehnsuchtsort weder zeitlich noch räumlich verlassen, allerdings um den Preis der Idiotie. Ein stehengebliebenes, ein nicht gelebtes Leben ist zu besichtigen, dessen wiederholter Lobpreis in schärfstem Kontrast zum tatsächlichen Befund steht. Ludchen Bocks schrilles Weinen und Lachen zerstören jede idyllische Anmutung, sosehr sie auch beschworen wird. Es gibt kein Zurück, es sei denn als infantile Regression.

Als "gnadenloses Endstück unserer eigenen Unlösbarkeit" feiert Andreas Maier in seinem furiosen Nachwort Raabes Romanfragment. Zu Ende gedacht, bleibt als Befund nur die Aporie: "Wir leben falsch, und alle wissen das, und es gibt keine Alternative dazu, es gibt nur eine Einsicht darein. Die Menschen sind falsch, alle. Besser wären sie als Kinder, was bei Erwachsenen dann aber Idiotismus bedeutet. Das ist die Nuss, die uns Raabe mit "Altershausen" zum Knacken gegeben hat."

Dass Raabe schließlich wie seine Zeitgenossen Gottfried Keller oder Wilhelm Busch zu den Doppelbegabungen unter den Schriftstellern gehört, verdeutlicht ein voluminöser Band, der sein komplettes zeichnerisches Werk versammelt und in verschiedenen Essays ausleuchtet. Wer sich hiervon neue Aufschlüsse für die Dichtungen erwartet, dürfte enttäuscht werden. Raabe verstand seine Zeichnungen als Zeitvertreib eines Dilettanten und hat sie entsprechend als Privatangelegenheit behandelt. Illustrationen zum Werk, Figurenstudien oder skizzenhafte Einfälle gibt es hier kaum. Am ehesten strömen noch die von der Herausgeberin in die Rubrik allegorisch-symbolhafte Blätter eingeordneten Zeichnungen dichterische Inspiration aus und gemahnt manch überzeichnete Charakterstudie von ferne an die zahlreichen kauzigen Personen in Raabes Werk.

Was überwiegt, sind allerdings Landschaftsaufnahmen. Je flüchtiger und skizzenhafter sie sind, desto mehr überzeugen sie. Wirken die aufwendigeren Aquarelle oftmals statisch und ungelenk, so verströmt manche dahingehuschte Federzeichnung einen eigenen Charme. Als flüchtige Produktionen sind sie wohl auch entstanden, wenn man liest, dass sie Raabe fast stets auf schon benutzten Blättern anfertigte. Reizvoll sind auch die eigens aufgeführten Zeichnungen in Raabes Briefen, Manuskripten und Notizbüchern, die in ihrer Spontaneität an ähnliche Skizzen E.T.A. Hoffmanns erinnern. Beträchtlichen Raum innerhalb des etwa siebenhundert Zeichnungen umfassenden Werkverzeichnisses nehmen die militärischen Darstellungen ein, was man so wohl nicht erwarten würde. Schade, dass sich hierzu nur verstreute Hinweise, aber kein eigener Beitrag findet.

Zehn Jahre vor seinem Tod hat sich der Dichter Raabe, enttäuscht von der Ignoranz des Publikums gegenüber seinen späten Werken, offiziell zur Ruhe gesetzt und firmierte seitdem als Schriftsteller a. D. Hundert Jahre später gibt es hinreichend Gelegenheit, diese Ruhe zu stören.

THOMAS MEISSNER

Wilhelm Raabe: "Stopfkuchen".

Manesse Verlag, Zürich 2010. 395 S., geb., 19,95 [Euro].

Wilhelm Raabe: "Altershausen".

Insel Verlag, Berlin 2010. 141 S., geb, 13,90 [Euro].

Wilhelm Raabe: "Das zeichnerische Werk".

Georg Olms Verlag, Hildesheim u.a. 2010. 423 S., geb., 39,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"... auf einmal spürt man ein neues Zeiterleben, werden Tiefe, Erklenntnisreichtum und literarische Komplexität dieses Buches zu einem einzigen großen Erlebnis." Der Tagesspiegel

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Erfreut zeigt sich Rezensent Thomas Meissner über diese Ausgabe von Wilhelm Raabes Roman "Stopfkuchen" anlässlich des hundertsten Todestags des Schriftstellers. Dass Rabe aufgrund seiner umständlichen Erzählweise als schwierig zu genießen gilt, verschweigt er nicht. Auch "Stopfkuchen" wartet in seinen Augen mit einer Geschichte auf, die mit wenig Handlung auskommt und noch dazu "provozierend langatmig" erzählt wird. Doch wer Raabe für einen "betulichen Erzähler" hält, irrt seines Erachtens gewaltig. Gerade die Hauptfigur des Romans, Heinrich Schaumann genannt Stopfkuchen, die Meissner einfach unvergesslich findet, entpuppt sich als zutiefst abgründig und irritierend.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH