Die erste Biographie über die große amerikanische Schriftstellerin: Auf der Grundlage zahlreicher neuer Quellen und Gespräche u. a. mit Nadine Gordimer, Robert Wilson, Michael Krüger sowie Sontags Sohn David Rieff.

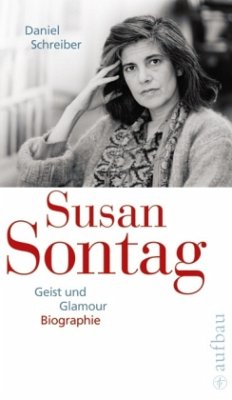

Susan Sontag galt mit ihrer markanten Erscheinung, den pechschwarzen Haaren und der exzentrischen silbergrauen Strähne, als erste öffentliche Intellektuelle Amerikas und Celebrity zugleich. Sie trat in Filmen von Andy Warhol und Woody Allen auf, wurde von Annie Leibovitz und Diane Arbus fotografiert, war Werbegesicht der Wodka-Marke "Absolut" und verfasste gleichzeitig kulturkritische Essays. Darüber hinaus machte sie sich als Filmemacherin, Theaterregisseurin, Dramatikerin und Romanautorin weltweit einen Namen. Diese erste Biographie der politischen Provokateurin zeichnet das herausragende Bild einer widersprüchlichen und glamourösen Frau, deren Leben die kulturellen und medialen Umbrüche des 20. Jahrhunderts spiegelt.

Susan Sontag galt mit ihrer markanten Erscheinung, den pechschwarzen Haaren und der exzentrischen silbergrauen Strähne, als erste öffentliche Intellektuelle Amerikas und Celebrity zugleich. Sie trat in Filmen von Andy Warhol und Woody Allen auf, wurde von Annie Leibovitz und Diane Arbus fotografiert, war Werbegesicht der Wodka-Marke "Absolut" und verfasste gleichzeitig kulturkritische Essays. Darüber hinaus machte sie sich als Filmemacherin, Theaterregisseurin, Dramatikerin und Romanautorin weltweit einen Namen. Diese erste Biographie der politischen Provokateurin zeichnet das herausragende Bild einer widersprüchlichen und glamourösen Frau, deren Leben die kulturellen und medialen Umbrüche des 20. Jahrhunderts spiegelt.