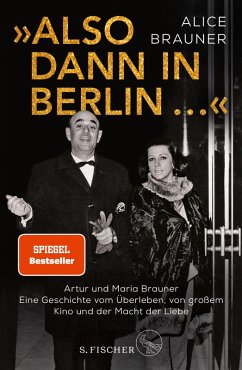

Stettin 1945. Zurückgekehrt aus den Weiten Russlands und Usbekistans, wo seine Familie den Krieg und die Verfolgung durch die Nazis überlebt hat, schmiedet Artur Brauner Zukunftspläne. Auf dem Bahnhof begegnet er einer jungen Frau: Maria, die mit blond gefärbten Haaren und einer falschen Identität der Deportation aus dem Ghetto von Lemberg entgangen war - und in Hannover in einem Lagerkrankenhaus gearbeitet hatte. Jetzt ist sie auf dem Weg nach Warschau, in der Hoffnung, dort noch Überlebende ihrer Familie zu finden.

Es sind nur wenige gemeinsame Stunden, die die beiden miteinander verbringen, inmitten einer Trümmerwüste, aus denen die wenigen unbeschädigten Häuser in gespenstischer Sinnlosigkeit herausragen, wie Artur später schreibt. Er verliebt sich in Maria, und ruft ihr zum Abschied zu: »Also dann in Berlin...« Sie sehen sich tatsächlich wieder und heiraten im November 1946, in einem Displaced Persons-Lager im schwäbischen Heidenheim.

Schon im September hatte Artur eine Filmproduktions-Lizenz beantragt, beginnt, seine ersten Filme zu drehen und eröffnet nur drei Jahre später seine CCC-Filmstudios in Berlin-Spandau. Artur Brauner wird zu einem der größten Filmproduzenten Deutschlands, er holt Regisseure wie Fritz Lang und Robert Siodmak zurück nach Berlin, arbeitet mit den großen Stars seiner Zeit. Immer an seiner Seite: »Die beste Ehefrau der Welt«, Maria Brauner.

Doch die Vergangenheit lässt ihn, den Sohn eines jüdischen Holzhändlers, nicht los. Der Holocaust wird zu einem Lebensthema, das er immer wieder aufgreift - von seinem ersten Film »Morituri«, bis zu »Die Spaziergängerin von Sanssouci«, dem letzten Film mit Romy Schneider.

Jetzt erzählt seine Tochter Alice Brauner die Geschichte ihrer außergewöhnlichen Eltern und spannt den Bogen dabei von der Kindheit in Polen über die Wirren des Krieges und den Neuanfang ausgerechnet in Deutschland bis hin zur jüngeren Vergangenheit. Eine Geschichte über die Macht der Liebe, über großes Kino und darüber, wie Träume wahr werden - trotz allem. Berührend, voller Magie und Lebensfreude.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.