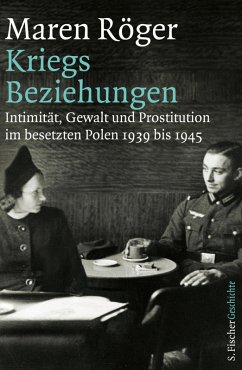

Im Zweiten Weltkrieg war den ab 1939 in Polen eingesetzten Wehrmachtsangehörigen, SS-Männern und Polizisten jeglicher Kontakt zu einheimischen Frauen verboten, da diese als »rassisch minderwertig« galten. Dennoch gab es zahlreiche sexuelle Begegnungen. Sie waren mal einvernehmlich, mal geprägt von brutaler Gewalt, und oft verkauften Frauen ihren Körper, um zu überleben. Eindringlich schildert Maren Röger, Historikerin am Deutschen Historischen Institut in Warschau, diese Kontakte und stellt die Maßnahmen von Wehrmacht und SS dar: Während Bordelle eigens eingerichtet wurden, wurden Liebesbeziehungen zum Teil streng bestraft. Maren Röger gibt neue Einblicke in den Besatzungsalltag, die NS-Rassenpolitik und die schwierigen Schicksale der betroffenen Frauen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.