Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Artensterben ist kein neues Phänomen. Aber heute ist der Mensch maßgeblich daran beteiligt. Lothar Fenz beschreibt, vor welche Probleme uns das stellt.

Von Manuela Lenzen

Nein, es gab kein Happy End für "Lonesome George", die letzte Riesenschildkröte von der Galapagosinsel Pinta. Am 24. Juni, kurz vor Erscheinen des Buches, das seinen Namen trägt, wurde sie tot in der Forschungsstation der Charles Darwin Foundation gefunden. Dort hatten sich Forscher seit Jahren bemüht, doch noch ein passendes Weibchen zu finden, mit dem sie ihre Art vor dem Aussterben hätte bewahren können. Auch für die amerikanische Wandertaube, den Auerochsen, den chinesischen Flussdelphin, das Quagga, den Dodo, den magenbrütenden Frosch Rheobatrachus silus und den Blaubock gab es kein Happy End. Aufgegessen, als Schädlinge verfolgt, verdrängt - und plötzlich waren sie weg.

Der Natur ist das egal. Aussterben ist eine ganz normale Sache, erklärt der Biologe und Journalist Lothar Frenz. Massenaussterben hat es im Laufe der letzten 500 Millionen Jahre schon fünf Mal gegeben, und 99 Prozent der Arten, die jemals den Planeten bevölkerten, sind ohnehin verschwunden. Jetzt hat der Mensch ein sechstes Massensterben eingeleitet, die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten könnte bis 2050 verschwunden sein. An ihre Stelle, so befürchtet Frenz, wird eine "McDonaldisierung" der Biosphäre treten. In überall gleich aussehenden Ökosystemen werden nur diejenigen Arten überleben, die dem Menschen von Nutzen sind oder die er gnädigerweise in Reservaten hält. Dazu ein paar Generalisten, die mit allem zurechtkommen: Ratten, Ziegen, Schweine und Kaninchen, Ginster, Eukalyptus und Killeralgen. Sie werden die Big Macs, Whoppers und Coca-Colas der neuen Tierwelt sein.

Es ist gar nicht so leicht zu sagen, warum einem das nicht auch egal sein sollte. Sicher, in manchen Tieren und Pflanzen finden sich Substanzen, aus denen sich Medikamente gewinnen lassen. Wichtiger scheint ein Argument, das Frenz ganz am Ende des Buches anführt: eine tiefe Freude über die Vielfalt der existierenden Lebewesen. Und, so möchte man nach der Lektüre ergänzen: eine tiefe Wut über all die grausamen, brutalen, dummen, raffgierigen und kurzsichtigen Aktivitäten des Menschen, von denen der Autor lebendig und informativ berichtet.

"Haben Sie mal versucht, mit einem ganz normalen Huhn zusammen auf ein Foto zu kommen?" Frenz versteht es, den Leser auf seine Reise durch die Kontinente mitzunehmen, statt ihm erst viel wissenschaftliche Grundlagen nahezubringen. Kein Huhn lässt einen Menschen freiwillig so nah heran. Anders als der zutrauliche Riesenalk, den die Besatzungen vorbeikommender Schiffe als Frischfleischreserve nur aufzusammeln brauchten. Aber erst die gewerbliche Nutzung der Alke ruinierte die Art. Federjäger machten Feuer aus erschlagenen Tieren und kochten die übrigen darauf, um die Federn besser rupfen zu können. "Die Zerstörung ist unglaublich", zitiert der Autor den Bericht eines Kapitäns aus dem achtzehnten Jahrhundert. Die letzen Alke starben dann im Namen der Wissenschaft, denn als sich herausstellte, dass es nur noch wenige gab, beeilten sich die Museen, noch rasch ein Exemplar für ihre Sammlung zu bekommen.

Weil Menschen nur die Kurzzeitperspektive des eigenen Lebens in Anschlag bringen, sind langfristige ökologische Entwicklungen für sie schwer zu durchschauen. Hinzu kommt ein Phänomen namens "shifting baseline": Menschen betrachten die Natur, in der sie aufgewachsen sind, als gut und normal, ganz egal wie desolat ihr Zustand gewesen sein mag. Das heißt, wer nie einen Flussdelphin gesehen hat, wird ihn auch nicht vermissen.

Was also hat die Malariamücke mit dem nur halb gestreiften Fell des Quagga zu tun? Was die politische Stabilität mit dem Aussterben des Java-Nashorns? Was die Krankheiten der europäischen Siedler in Amerika mit den Beständen der Wandertaube? Und welche Auswirkungen kann es haben, einen Eimer Barsche in den Viktoria-See zu kippen? In Frenz' Geschichten vom Aussterben lernt der Leser eine Menge über Ökologie und Umweltpolitik.

Und hin und wieder gibt es auch ein Happy End. So beim Menschen selbst, der eine extreme Trockenheit während der letzten Eiszeit wahrscheinlich mit nur wenigen hundert Exemplaren im südlichen Afrika überstanden hat. Oder bei der Rettung des Kondors, die allerdings mit der - überflüssigen - Ausrottung einer nur auf diesem Vogel lebenden Laus einherging. Die kleine Laus führt zu einer der vielen großen Fragen, die sich die Gesellschaft beantworten sollte: Ist eine Art mehr Wert als eine andere? Wie viele Ressourcen wollen wir aufwenden, um welche Arten zu retten, welche Natur zu erhalten?

Viele Ökosysteme, so der Autor, bestehen nur noch, weil der Mensch entschieden hat sie in einem bestimmten Zustand zu halten. Weil er erwünschte von unerwünschten Arten unterscheidet, Ratten vergiftet, Ziegen schießt und Kaninchen jagt, um dem Trauerschnäpper und dem Waldpapagei eine Chance zu geben. Retten durch Ausrotten sei in Neuseeland zu einem boomenden und weltweit nachgefragten Dienstleistungssektor geworden. Es ist der verzweifelte Versuch, Grenzen zu verteidigen, die die globalisierte Welt immer wieder einreißt. Lothar Fenz hat ein wichtiges und gleichzeitig kurzweilig zu lesenden Buch geschrieben.

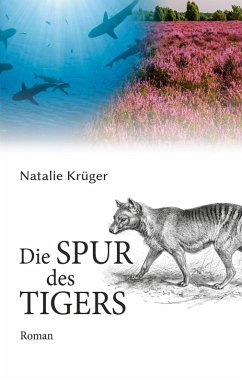

Lothar Frenz: "Lonesome George oder Das Verschwinden der Arten".

Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2012. 350 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH